-

22次ものづくり補助金の活用術

こんにちは。近藤です。本日は、ものづくり補助金についてご紹介をさせていただきます。

工場設備が古くなってきた、生産ラインの見直しをしたい。

そんな企業が増えている中、22次ものづくり補助金は

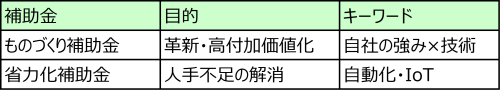

「単なる設備更新」 ではなく 「高付加価値化・革新的な製品づくり」 を目的とした補助金である点が重要です。よくある勘違いとして、「人手不足だから」「自動化したいから」

という理由だけでは採択されません。

それでは「省力化補助金」の領域になってしまいます。

ものづくり補助金は、

「利益を生み出せる新たな製品・サービスに進化できるか」

ここが審査の最大ポイントです。■ 採択されやすいポイントとは?

-

新製品・新サービスの開発につながるか

-

自社の強みを活かした差別化ができているか

-

技術的な裏付け(特許・ノウハウ・生産ノウハウ など)があるか

-

生産性向上だけでなく、収益モデルが描けているか

-

数字で定量的に効果を示せているか

■ 活用事例イメージ

単なる入れ替えではなく

「設備を入れた結果、自社の価値がどう高まるか」

ここを語れないと不採択になるケースが増えています。■省力化補助金との違い

つまり、「強みを活かした進化」 がない設備投資は通らない。

逆に言えば、「まだ世に出ていない技術・組み合わせ・サービスの実現」

これが明確であれば採択の可能性は一気に高まります。■まとめ

22次ものづくり補助金は、

設備更新ではなく「新たな利益の源泉づくり」を支援する制度です。

「この投資で、何が変わり、何を生み出せるのか?」

ここが非常に重要になります。弊社では、補助金の計画書作成や申請、採択後のご支援を一貫して承っております。

補助金の活用をご検討されている方は、ぜひご相談ください。 -

-

こんにちは、鮫島です。

ものづくり補助金の審査では、単なる設備導入ではなく

“高付加価値化につながる事業であること”が計画書で表現できているか

が、採択結果を左右する最重要ポイントです。この記事では、製造業の“高付加価値化”に関する経営課題の事例をご紹介し、高付加価値化とは何か整理し、計画書作成にお役立ていただくことを目的としております。

1. 高付加価値化とは「工程を短縮すること」ではない

製造業の事業者様で、高付加価値の意味を誤解されている方が多くいらっしゃいます。

・便利な設備を導入する

・生産が早くなる

・人時が減るこれだけでは高付加価値化ではなく「省力化」の内容となってしまいます。

審査では、製品・サービスが「革新的」であり、どのように「新たな価値」を生み出すのかを具体的に示すことが重要です。

単なるコストカットでは高付加価値とは言えません。2. 製造業の“高付加価値化の経営課題”で多いもの

高付加価値化を実現するとどのような経営課題が解決できるのかが、計画書に記載されていると審査員に響く良い計画内容となります。まずは製造業が高付加価値化に取り組む際に直面しがちな代表的な経営課題を知るところから始めてみましょう。

下記にものづくり補助金の計画書で見られる経営課題を整理し、まとめました。

■ 課題①:価格競争から抜け出せない

✔ 単価が上げられない

✔ 差別化要素が曖昧

✔ 顧客の要求に合わせすぎて利益が出ない■ 課題②:自社の価値が「加工技術」だけに偏っている

✔ 設計力・提案力が弱い

✔ 単なる“加工請負”になっている■ 課題③:製品の付加価値(高機能化)が追いつかない

✔ 精度・品質が競合と差別化できない

✔ 複雑加工の要求が高く対応できない■ 課題④:対応できる製品レンジが狭い

✔ 多品種少量の要求に対応できない

✔ 試作が遅く、受注機会を逃す3. ものづくり補助金で実現する高付加価値化の解決パターン

パターン①:高精度化による価値向上(単価UP型)

● 課題精度不足により高単価品の受注が取れない。

● 補助金での解決

高精度加工設備

画像検査機/三次元測定

温調設備

● 期待される付加価値

高単価品の新規受注

不良率低減による原価改善

顧客からの「品質保証力」評価向上

パターン②:多品種少量生産への対応強化(柔軟性価値UP型)

● 課題段取り替えが多い/試作に時間がかかる。

● 補助金での解決

段取りレス設備

自動段取り替え装置

マルチ加工機

CAD/CAMの強化

● 期待される付加価値

試作スピード向上で高付加価値領域に参入

顧客から“設計〜加工まで一貫対応”の評価

納期短縮による価格ではなくスピードでの選ばれ方

パターン③:内製化による品質・納期のコントロール力向上(一貫価値UP型)

● 課題外注が多く、品質・納期・コストが不安定。

● 補助金での解決

主要工程の内製化設備

印刷・塗装・木工・金属加工などの一貫設備

● 期待される付加価値

「外注依存の弱い体質」から脱却

顧客ニーズに合わせたオーダーメイド化

高付加価値サービス(短納期・高精度・一貫対応)が可能に

4. 審査で高評価される「高付加価値化の書き方」

ものづくり補助金では、設備導入による単なる効率化ではなく、「事業としてどれだけ付加価値を生み出せるようになるか」が評価の中心になります。審査員は、導入設備がどのように利益や競争力向上につながるのかを、数字とストーリーで論理的に読み取れるかを重視します。そのため、次のポイントを押さえて記述することが採択率向上につながります。

✔ 高単価製品の受注可能性(根拠が必要)

「高精度加工が可能になる」「新素材に対応できる」などの技術的向上だけでは不十分で、どの市場・どの顧客から・どの価格帯の案件が受注できるのかを具体的に示す必要があります。実際の顧客からの引き合い、展示会での要望、市場規模データを根拠にすると説得力が増します。

✔ 納期短縮 → 高付加価値生産への時間シフト

納期短縮は単なる省力化ではなく、「余剰時間を高付加価値案件に振り向ける」というロジックまで書くことで高評価になります。

例えば、「段取り時間を30%削減 → 試作案件の対応枠を月8件増やす → 高単価の試作案件で売上を引き上げる」といった、“時間の再配分”の説明が効果的です。✔ 外注費削減 → 利益率改善の具体的数値

外注から内製化への転換は、高付加価値化の典型的な評価ポイントです。

重要なのは、「外注費が年間いくら減るのか」「粗利率が何%上がるのか」を明確に示すこと。

また、品質の安定化や納期遵守率の向上など、内製化だからこそ提供できる価値を盛り込むと強い説得力になります。✔ 一貫体制による高品質提供ストーリー

設計・製造・組立・検査を一貫して行える体制は、顧客にとって大きな価値です。

「品質のバラつきが減る」「リードタイムが一気通貫で短縮される」「細かい仕様変更に即応できる」など、一貫体制がもたらす顧客メリットを描くことが重要です。

審査員は“事業としての強みがどれだけ明確になるか”を見ています。5.審査で最も重要なのは“因果関係を示すこと

審査員が求めているのは、「なぜその設備導入が、高付加価値化につながるのか?」という因果関係の説明です。

そのためには次の2点が不可欠です。

数字:削減時間・利益率・市場規模・受注見込みなどの根拠

ストーリー:設備 → 体制変化 → 提供価値 → 売上・利益への流れ

この2つが整っている計画書は、審査で確実に評価されます。

6.まとめ

「なぜその投資が高付加価値化につながるのか?」を第三者にもわかる形で論理的に説明することで、補助金は大きく採択に近づきます。

自社の強みと市場のニーズを踏まえた“高付加価値のストーリー設計”こそが、勝てる申請書の鍵となります。弊社では補助金申請の計画書作成のご相談やご支援を承っております。

計画作成の内容について専門家にアドバイスをもらいたい等、どのような内容でもお気軽にお問い合わせ下さい。

-

こんにちは、吉川です。

11月28日に省力化補助金(一般型)第3回の採択発表がありました。

採択された事業者様、誠におめでとうございます。

当社の採択結果はこちら

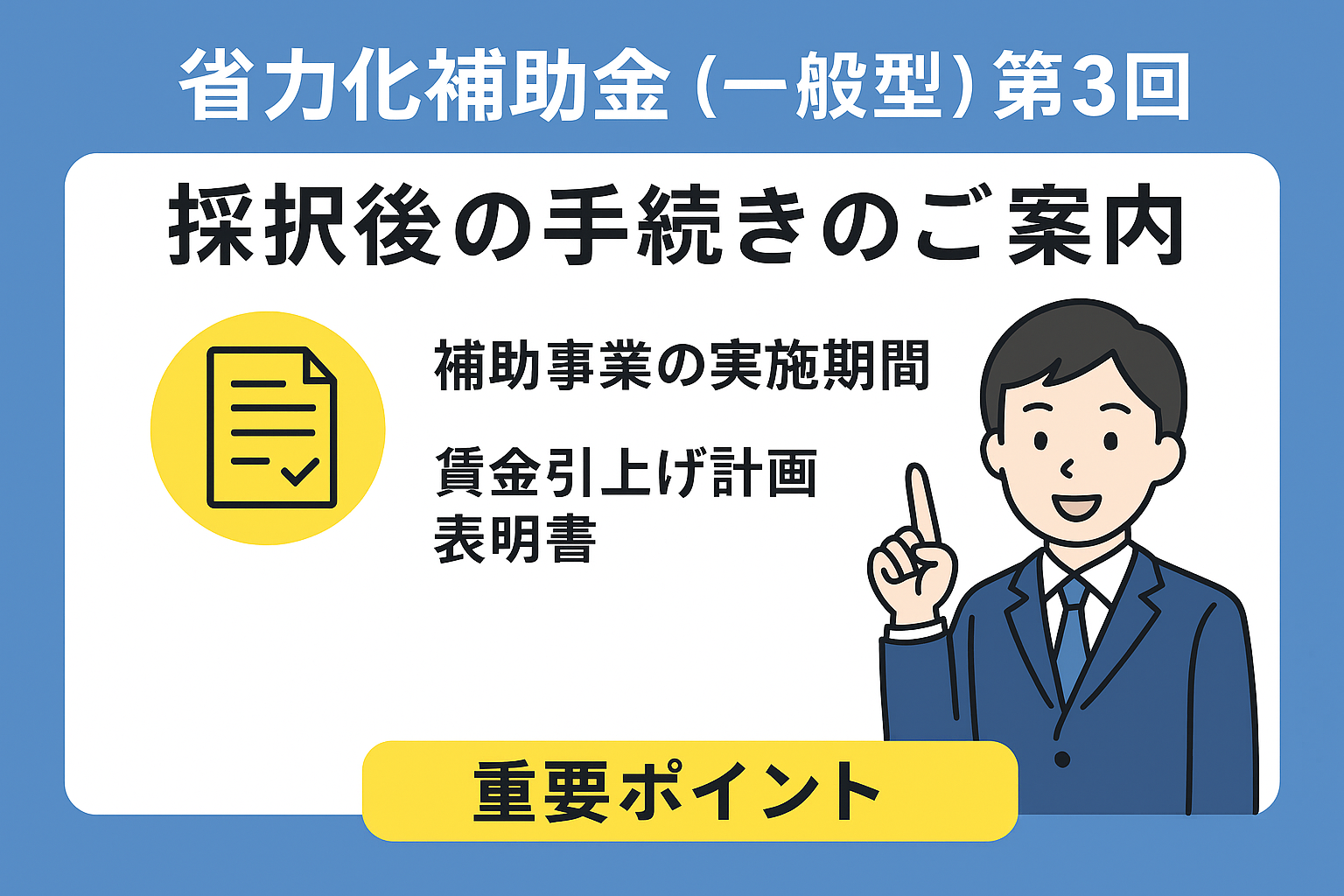

今回は、省力化補助金(一般型)の採択された後の手続きについて、順を追ってご説明します。

STEP1 研修動画の視聴

採択後は、まず研修動画を視聴する必要があります。

動画は申請マイページから視聴ができます。視聴後は確認テストの受験が必須で、全問正解で合格となります。

不合格の場合は再受験となりますので、内容をしっかり確認してから臨んでください。STEP2 交付申請の資料準備

テストに合格したら、交付申請に必要な書類を準備します。

●必要資料(全事業者共通)

・研修動画の修了証

・本見積書

・相見積書

・見積依頼書(相見積分含む)

・賃金引上げ計画の表明書このほか、申請内容に応じて追加書類が必要になる場合があります。

詳細は「交付申請の手引き」を必ずご確認ください。なお、見積依頼書と賃金引上げ計画の表明書の指定様式は、省力化補助金のホームページよりダウンロードできます。

STEP3 交付申請の提出

書類がそろったら、申請マイページより交付申請を提出します。

交付申請は、

採択決定日から2か月以内(=2026年1月27日)を目安に行う必要があります。また、補助事業実施期間は採択発表から20か月以内に完了させなければなりません。

手続きが遅れると、その後のスケジュールにも影響が出るため、余裕をもって進めてください。表明書の作成ポイント

賃上げ引上げ計画の表明書は、応募申請時に設定した

「給与支給総額」と「1人当たり給与支給総額」の目標値を、

全従業員または従業員代表・役員に対して表明したことを示すものです。

指定様式の必要箇所を入力、押印して作成します。

事業計画期間・基準年度・目標値は、応募申請時に設定した年度を使用します。

ただし、事業計画期間は「補助事業完了予定日」によって変動するため注意が必要です。「交付申請の手引き」には、

「【事業計画期間】補助事業を完了した事業年度(事業者の決算年度)の翌年度を1年目としてください。」とういう記載があります。

■記入年度の考え方(例)

パターン①

・補助事業完了予定日:2027年7月27日

・決算期:12月

→事業完了の事業年度:2027年12月期

→その翌年度が1年目:2028年12月期パターン②

・補助事業完了予定日:2027年7月27日

・決算期:6月

→事業完了の事業年度:2028年6月期

→その翌年度が1年目:2029年6月期今回は、省力化補助金(一般型)の交付申請に向けた流れと注意点を整理しました。

提出期限を過ぎたり、見積書の不備があったりすると差戻しの原因になります。

スケジュールに余裕を持ち、丁寧に準備を進めるのがポイントです。

採択後の手続きで不安な点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

省力化補助金ホームページ:https://shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/download/

-

中小企業省力化投資補助金(一般型)(第3回公募)の採択実績を更新しました。

採択実績はこちらから -

こんにちは、田邉です。

中小企業省力化投資補助金(一般型)の3次公募の結果発表が、11月28日17時に行われました。

結果を踏まえて、2026年2月末に締め切りとなる5次公募に向けた対策をお伝えしたいと思います。

はじめに

3次公募の結果は以下のとおりです。

申請数:2,775件

採択数:1,854件

採択率:67%

(参考:1次 69%、2次 61%)

当社の採択率は94%という結果でした。

採択率だけを見ると比較的高水準に見えますが、実務の現場では「省力化指数が高くても不採択」「逆に低くても採択されている」

といったケースも見受けられました。

そのため現在、何が評価され、何が足りなかったのか、という点について、企業様・支援者様の双方から多くの声が上がっています。

本コラムでは、3次公募の結果を“振り返り材料”として整理し、5次公募にどう生かすべきか を実務目線で解説します。

3次公募で見えてきた“評価の方向性”

3次公募の結果から、以下のような評価傾向がより明確になってきました。

まず、単なる設備更新は評価されにくい という点です。

「老朽化しているから」「壊れそうだから」といった理由だけでは、省力化補助金の趣旨に合致しているとは言えません。

また、「省力化=人を減らす」「工数を削減する」だけの計画は弱いという点も顕著でした。

評価されやすいのは、標準化・省力化によって創出された人手を高付加価値業務に再配置し、

その成果を賃上げや人材定着につなげていく、といった “省力化 → 価値創出 → 人材活用 → 賃上げ” の循環が描けている計画 です。

採択された計画に共通する「3つの特徴」

3次公募で採択された計画には、次の3つの共通点が見られました。

① 省力化対象の工程が「分かりやすく・伝わりやすい」

「どの工程を」「どのように」「どれだけ省力化するのか」が

工程単位で具体的に示されている計画は、非常に評価が高い傾向にあります。

機械の名称だけでなく、どの作業が何時間かかっていて、それがどう変わるのか

が明確に説明されていることが重要です。

② 高付加価値業務が明確になっている

省力化によって創出された時間を、高付加価値工程、新市場対応など、どこに再配置するのかが明確な計画は、採択されやすい傾向があります。

単に「省力化します」ではなく、「省力化した結果、何ができるようになるのか」まで描けているかが重要です。

③ 設備投資の“必然性”が経営課題と直結している

採択された計画の多くは、人手不足・外注依存・品質不安定・残業過多といった経営課題と設備投資の関係性が明確でした。

設備ありきではなく、「この課題を解決するために、この設備が必要」というロジックがしっかり構築されています。

④ 不採択になりやすい計画の典型パターン

一方で、不採択となりやすい計画には共通した傾向も見られます。

・更新理由が「古いから」「壊れそうだから」で止まっている

・工数・人員・生産量など数値の整合性が取れていない

・市場・顧客の記載が抽象的すぎて、実態が見えない

・「省力化すること」自体がゴールになっている

・省力化と売上・付加価値の関係が説明できていない

特に多いのが、

「省力化によって空く人手をどう使うのか」が書かれていないケース です。

ここが弱いと、計画全体の評価が大きく下がる傾向にあります。

3次の結果を、5次公募にどう生かすか

①ここからが、5次公募に向けた実務的なポイントです。

・設備の見直しだけでなく「工程の見直し」からやり直す

・省力化で「何人分の時間が空くのか」を再計算

この数値が曖昧なままでは、説得力のある計画にはなりません。

②空いた時間の再配置先を明確にする

「自社にとっての高付加価値業務とは何か」を再定義し、

内製化・新市場対応・品質保証・教育体制強化

など、再配置の方向性を明確化 する必要があります。

③市場・顧客・競合をもう一段深掘る

5次公募では、“なぜその市場なのか”“なぜ自社ができるのか”という点を、より深く説明することが重要になります。

5次公募を目指す企業が「12月中にやるべきこと」

12月は“準備の月”です。以下の整理を年内に進めておくことで、5次公募に大きな差が生まれます。

・設備構想の再整理 (更新予定の設備をまとめて省力化できないかの検討)

・賃金台帳の整理 (地域別最低賃金・事業場内最低賃金の加点の再確認)

・技術課題の言語化

・来期の人員・生産計画の整理

これらは 年明けに慌てて行うより、12月中に整理しておく方が圧倒的に有利 です。

まとめ

3次公募の結果は「終わり」ではなく、次に向けた重要な材料 です。

不採択=ダメではありません

むしろ、改善点を正しく修正できた企業ほど、次で強くなります。

5次公募は、“準備した企業が確実に有利” になる公募です。

3次の結果を冷静に振り返り、一つずつ丁寧に修正することが、5次での採択につながっていきます。

ものづくり補助金・事業再構築補助金に関するご相談なら認定支援機関の株式会社フラッグシップ経営にお任せください。

専門家コラム

column