-

こんにちは、奥田です。

省力化補助金第5次公募より、「1人あたり給与支給総額の確認書」の提出が新たに必要となりました。

一見すると小さな制度変更のようにも見えますが、算定方法を誤ると申請時の整合性だけでなく、採択後の実績確認にも影響する可能性があります。

実際に第5次公募の対応を進める中でも、「どこまでを給与支給総額に含めるのか」「通勤費や各種制度はどう扱うのか」といった点で判断に迷う場面があり、事務局へ確認を行うこともありました。

今後の公募でも同様の書類提出が求められる可能性は十分に考えられます。 そこで本コラムでは、「1人あたり給与支給総額」の算定に関する実務上の注意点を整理していきます。

- 1. 第5次公募から追加された提出書類

- 2. 「課税対象の所得」が基準

- 3. 通勤交通費の取扱い

- 4. はぐくみ基金の取扱い

- 5. 第6次公募以降も要注意

- 6. まとめ

1.第5次公募から追加された提出書類

省力化補助金第5次公募より、「1人あたり給与支給総額の確認書」の提出が求められるようになりました。 今回の改定は、賃上げ要件の実効性をより厳密に確認する流れと考えられます。

算定根拠が曖昧なまま提出してしまうと、採択後の確認段階で齟齬が生じる可能性もあります。 早い段階での整理が重要です。

2.給与支給総額の定義 ― 「課税対象の所得」が基準

公募要領上、給与支給総額の対象は「課税対象の所得」とされています。 つまり、会社が支払っている総額ではなく、税務上課税対象となるかどうかが判断基準となります。

ポイント

基準は「課税対象の所得」

全支給額=算入対象ではありません賞与や各種手当についても、課税区分を確認したうえで算定する必要があります。今回、実務上事務局に相談した科目について、ご紹介します。

3.通勤交通費はどう扱う?

実務で特に迷いやすいのが通勤交通費の取扱いです。 企業様によっては、従業員様ごとに非課税限度額内の通勤費と課税対象部分が混在している場合があります。私が対応したケースにも当てはまっており、事務局へ確認したところ、

✔ 非課税通勤費は『1人あたり給与支給総額』には算入しない

との回答でした。給与データをそのまま使用するのではなく、課税対象部分のみを抽出する整理が必要です。

4.はぐくみ基金の取扱い

企業によっては福利厚生制度として「はぐくみ基金」を導入しているケースもあります。 こちらについても事務局へ確認を行いました。

✔ はぐくみ基金も『1人あたり給与支給総額』には算入しないこちらも通勤交通費と同様に、企業独自制度についても、「給与として課税対象かどうか」が判断基準となるようです。

5.第6次公募以降も見据えた準備を

第6次公募以降も同様の書類提出が求められる可能性があります。 直前で慌てないためにも、次の点を整理しておきたいところです。

- 課税対象範囲の社内整理

- 給与データの抽出方法の確認

- 証憑資料の保管体制の整備

6.まとめ ― 曖昧なまま提出しない

『1人あたり給与支給総額確認書』作成上の重要ポイント

・非課税通勤費は算入しない

・はぐくみ基金も算入しない

・基準は「課税対象の所得」今回の改定は一見すると細かな変更に見えますが、算定解釈を誤ると後の実績確認に影響する可能性があります。

「なんとなく総額」で計算するのではなく、公募要領を十分に確認したうえで、算定根拠を整理することが重要です。また、判断に迷う点がある場合は、自己判断で進めるのではなく、事務局へ確認する姿勢も欠かせません。

小さな確認の積み重ねが、申請の正確性と信頼性を高めることにつながります。弊社では、省力化補助金をはじめとした補助金申請支援に加え、賃上げ要件の整理や算定方法の確認、交付申請サポートまで一貫して対応しております。 第6次公募以降を見据えて準備を進めたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

-

こんにちは、市位です。

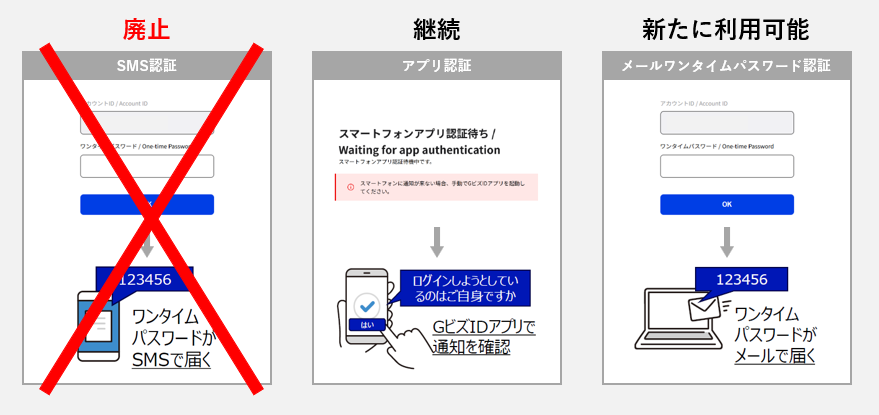

実は、2025年12月より、従来のSMSに届くワンタイムパスワードによる認証が廃止となりました。

現在選択できる認証方法は、以下の2つです。

・アプリによる認証

・メールに届くワンタイムパスワード認証(新方式)

GビズIDのマイページへログイン

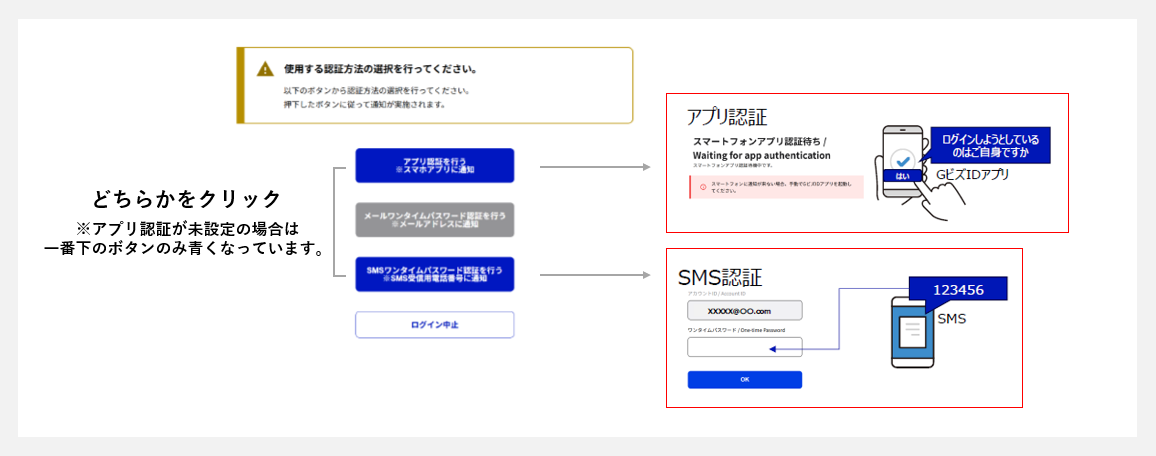

GビズIDのログインを行う際、下記の画面が表示されます。

青色になっているボタンのどちらかをクリックし、GビズIDへログインするための認証方法を選択します。

ログイン完了後、マイページで設定を始めます。

今回は新たに加わったメールワンタイムパスワード認証の設定方法について簡単にご紹介いたします。

※アプリ認証の設定方法については過去の記事【GビズIDのログイン方法が変更!早めのアプリへの切替を!】をご参考にしていただけますと幸いです。

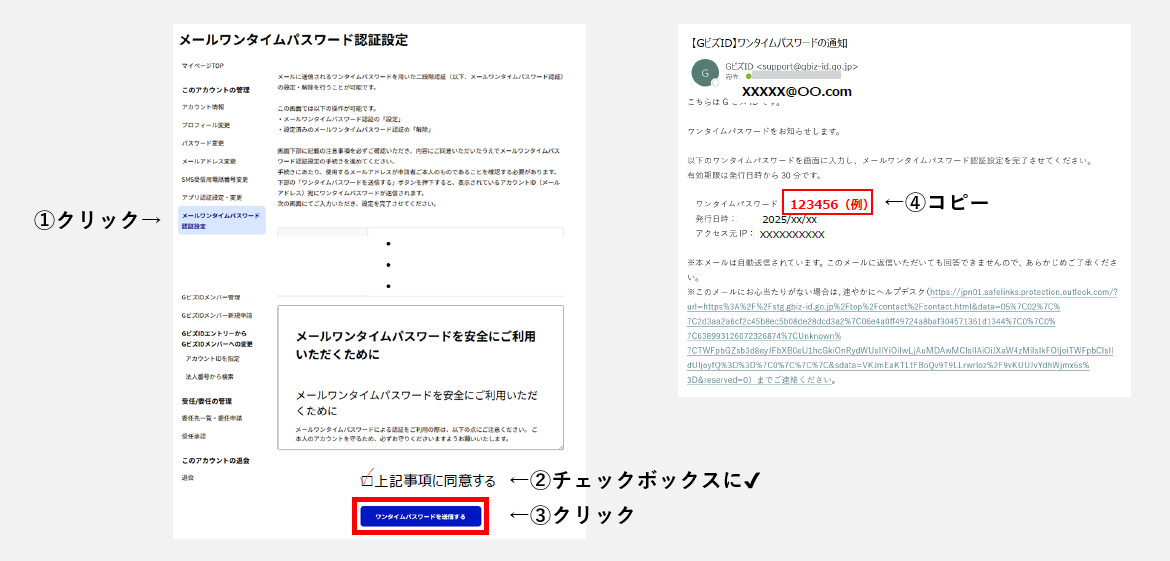

メールワンタイムパスワード認証の設定

« Step 1 »ログインが完了するとGビズIDのマイページTOPが表示されます。

「メールワンタイムパスワード認証設定」をクリックし、ワンタイムパスワードを受け取ります。

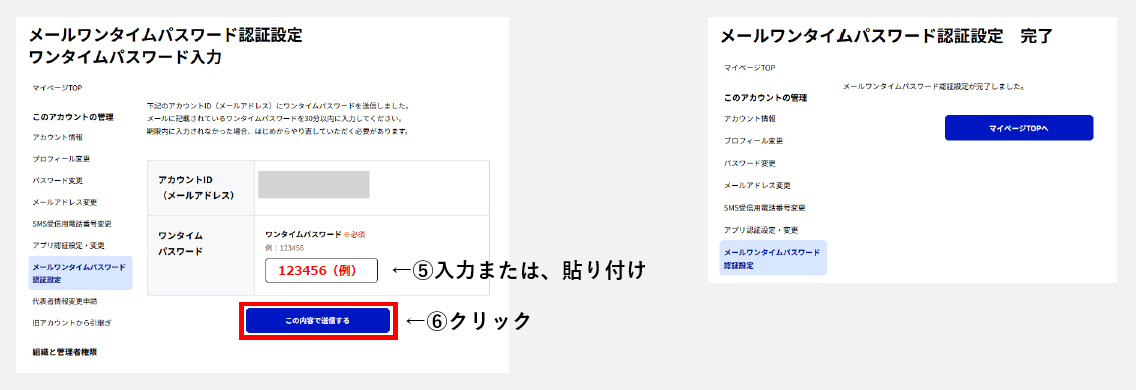

« Step 2 »GビズIDのマイページに戻り、④でコピーしたワンタイムパスワードを入力または、貼り付けます。

「メールワンタイムパスワード認証設計 完了」と表示されたら完了です。

※完了メールも届きます。

アプリ認証の注意点

既にアプリ認証の設定されている方は継続して使用できますが、3月下旬よりアプリ認証による認証方法が変わります。

【新しい認証方法(2026年3月下旬以降)】

①GビズIDにログインしようとすると、GビズIDアプリに通知が届く

②GビズIDアプリ内の確認メッセージ欄にある「はい」をタップする

③ブラウザに表示された「4桁の認証コード(数字)」をGビズIDアプリに入力する

④ログイン完了

新しい認証方法は最新バージョンのGビズIDアプリでのみ認証が可能です。

引き続きアプリ認証を使用される方はアプリのアップデートなどのご対応をお願いいたします。

-

こんにちは、湊です!

2026年2月6日(金)、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(通称:ものづくり補助金)」の第23次公募要領が発表されました。

ものづくり補助金は今夏、新事業進出補助金との統合が発表されておりますので、ものづくり補助金単体での公募はおそらくこれが最後になると思われます。

現行制度で最後の機会になりますので、これまでの公募で採択に至らなかった企業様や、新たに設備投資を検討されている経営者様はこの機会に是非ご検討いただければと思います。

また今回の公募要領では、賃上げ要件に関する重要な変更がございましたので、「前回(22次)と同じ感覚で準備を進めると、要件を満たせない」といったことにもなりかねませんので、本記事をご一読いただき23次公募への正しい準備を行っていただければと存じます。

それでは公募要領の中から、特に「22次公募からの変更点」に絞って、認定支援機関の視点で解説します。

1. 第23次公募のスケジュールと「GWの罠」

まずはスケジュールです。今回はゴールデンウィーク(GW)を挟む日程となっています。

-

公募開始:2026年2月6日(金)

-

電子申請受付:2026年4月3日(金)17:00~

-

応募締切:2026年5月8日(金)17:00(厳守)

-

採択発表:2026年8月上旬頃(予定)

締切は5月8日ですが、実務上、連休中はシステムトラブルへの対応や社内確認がストップします。「GW明けにやればいい」は命取りです。当社では、トラブル回避のために「4月末までの申請完了」を強く推奨いたします。

※申請には「GビズIDプライムアカウント」が必須です。未取得の方は、今すぐ手続きを開始してください。

2. 【最重要】「総額」から「1人あたり」へ。賃上げ要件の激変

第23次公募における最大の変更点であり、最大の壁。それが「基本要件(賃金の増加要件)」の厳格化です。

① 「1人あたり給与支給総額 3.5%増」への一本化

これまでの第22次公募では、「給与支給総額 年率2.0%増」といった目標設定でクリア可能でした。 しかし、第23次公募では以下の基準に統一されました。

-

【第23次公募の必須要件】 従業員(非常勤を含む)1人あたり給与支給総額の年平均成長率を 3.5% 以上増加させること

これは極めて大きな変更です。 従来は「給与支給総額」での目標設定が可能だったため、従業員数を増やすことで総額を押し上げ、要件をクリアする(=1人あたりの賃金はそこまで上げない)という方法も理論上は可能でした。 しかし今回は「1人あたり」で「年率3.5%増」が求められます。これは実質的に、全社的なベースアップや高水準な定期昇給が必須であることを意味します。「とりあえず申請」レベルでは達成不可能な数字です。

② 「大幅な賃上げ特例」もハードル上昇

補助上限額を引き上げるための「大幅賃上げ特例」も、同様に基準が厳格化されています。

-

第22次:給与支給総額 +4.0%(合計+6.0%)以上などの目標

-

第23次:1人あたり給与支給総額 +2.5%(合計で年平均成長率+6.0%)以上 などの目標

こちらも「1人あたり」の指標が導入され、合計6.0%という極めて高い成長率を目指す必要があります。

③ 「賃上げ加点」項目の消滅

基本要件自体がこれほど高く引き上げられたことに伴い、従来の「給与支給総額アップ」による加点項目(賃上げ加点)が見当たらなくなっています。(※地域別・事業所内最低賃金の引上げ加点は継続)。 昨今、毎年の最低賃金の改定において60円前後の大幅な最低賃金引き上げが行われているように、「賃上げはやって当たり前」という国からの強いメッセージと言えます。

23次公募、賃上げにどのように対応していくか

23次公募は、過去の回と比べても賃上げ要件が厳しく設定されており、作成する計画書においても「計画の実現可能性」が大きく問われると思われます。

「とりあえず申請してみよう」という安易な計画は、「実現可能性なし」として審査員に見抜かれることになりかねませんので、しっかりと「やりたい事」や「想い」をもった計画を立てていく必要があります。

また、ものづくり補助金においては審査のポイントとなる「革新性」の定義を正しく理解し、公募要領に即した緻密な準備が必要です。

この投資を通じて「革新性のある製品・サービスの開発、提供」を実現していく上では、自社の目線だけだと差別化や付加価値を高める要素を表現しきれないケースが多いと感じています。計画書の作成に当たっては、補助金を通じて行う事業を客観的に理解、評価して新たな投資を「革新性」のある価値の高い取組みにしていく、サポーターの存在が極めて重要です。経営の実情に寄り添いつつ、賃上げの要件が達成できるような、事業計画を共に考えて行ければと考えておりますので、申請をご検討の方は是非一度、フラッグシップ経営にご相談いただければと存じます。

締切は5月8日ですが、質の高い事業計画書を練り上げるには、2月・3月の着手が理想的です。 「自社の投資内容が要件に合致するか確認したい」「賃上げのシミュレーションを相談したい」という経営者様は、ぜひお早めにご検討ください。

-

-

こんにちは。近藤です。

今回は、省力化補助金の「省力化指数」についてポイントを整理しております。

省力化補助金を検討していると、必ず出てくるのが「省力化指数」という言葉です。

計画書を作成する段階で、「計算式は分かったけど、どう使ったらいいか分からない」

「数字は出したが、これで評価されるのか不安」と感じる方は少なくありません。

結論から言うと、省力化指数は数字そのものよりも、その背景にある説明が重要です。

省力化指数は「計算問題」ではない

省力化指数は、導入する設備やシステムによって

「どれだけ人の手作業が減るのか」

「業務時間がどれだけ削減されるのか」

を示す指標です。そのため、単に

「〇時間削減できます」

「〇人分の作業が減ります」

と書くだけでは不十分です。審査側が見ているのは、

その削減が本当に業務全体に効いているのか

という点です。計画書で求められる説明の視点

計画書では、次の流れで説明できているかが重要になります。

-

現状の業務はどこに手間がかかっているのか

-

なぜそこがボトルネックになっているのか

-

導入設備によって、どの工程がどう変わるのか

-

その結果、どの作業時間がどれだけ削減されるのか

つまり、省力化指数は業務改善ストーリーの結果として出てくる数字であり、

数字だけが単独で評価されるわけではありません。よくあるNG例

よくあるのが、

・作業時間の算出根拠があいまい

・実態とかけ離れた削減時間

・設備の性能説明だけで終わっているといったケースです。

これでは「省力化につながる投資なのか」が伝わらず、

評価が伸びにくくなってしまいます。なぜ一人で書くと難しいのか

経営者自身は日常業務をよく理解している一方で、

「当たり前すぎて説明していない」

「改善後の姿を前提に話してしまう」

というズレが起きやすくなります。その結果、

・説明が飛躍している

・審査側がイメージしにくい

といった計画書になりがちです。省力化指数は「翻訳」がカギ

省力化指数を計画書で説明する際に必要なのは、

現場の感覚を第三者にも分かる言葉に翻訳することです。業務内容を整理し、

審査側の目線で

「この投資は確かに省力化につながる」

と納得できる形に落とし込むことが重要です。省力化指数は、ただ計算すればよい指標ではありません。

どう説明するかで、評価が大きく変わる項目だからこそ、

計画書全体との整合性を意識して作り込む必要があります。ご相談ください

「省力化指数の計算はできたが、説明の仕方に不安がある」

「この内容で審査側に伝わるのか確認したい」

「自社の業務整理から一緒に見てほしい」このようなお悩みがありましたら、

計画書作成前の段階からでもお気軽にご相談ください。業務内容の整理から、省力化指数の考え方、

計画書全体のストーリー構成まで、

審査目線を意識した形で一緒に整理いたします。「まだ申請するか決めていない」

「まずは話を聞いてみたい」

という段階でも問題ありません。省力化補助金の活用をご検討中の方は、

お気軽にお問い合わせください。 -

-

こんにちは、吉川です。

ものづくり補助金をご活用された事業者様の中には、そろそろ事業化状況報告の準備を進められている方も多いのではないでしょうか。

特に2月~3月にかけては、「提出期限が迫ってきた…!」と慌ただしくなる時期でもあります。

そんな中で、意外と見落とされやすいのが「賃上げ要件」です。

今回は、事業化状況報告が近づく今の時期だからこそ確認しておきたい「賃上げ」についてまとめます。ものづくり補助金の「賃上げ要件」とは?

ものづくり補助金では、申請時に設定した目標に基づき、一定の賃上げを行うことが求められます。

その中でも特に重要なポイントが、事業場内最低賃金です。補助事業終了後には、原則として事業場内最低賃金を「地域別最低賃金+30円以上」の水準まで、引き上げる必要があります。

※なお、19次締切以降の公募で採択された事業者様は、申請時に設定した目標値(「地域別最低賃金+○○円以上」)の水準まで、引き上げる必要があります。

ものづくり補助金では、この最低賃金要件が大きなチェックポイントとなります。

3月支給分の「賃金台帳」で確認されるため要注意!

事業化状況報告では、事業の進捗や成果だけでなく、賃上げ要件の達成状況についても確認されます。

その際、3月に支給する給与の賃金台帳をもとに、事業場内最低賃金が要件を満たしているかどうかが確認されます。

そのため、現時点で要件を満たしていない場合は、報告期限直前になって慌てることがないよう、早めの準備が必要です。※事業化状況報告時には、以下いずれかに該当する賃金台帳の提出が必須です。

ア)締日が3月1日~3月31日のもの

イ)支給日が3月1日~3月31日のもの

(2回目以降の報告では前年と同じ条件の賃金台帳の提出が必要となります。)

賃上げ要件が未達の場合はどうなる?

賃上げ要件が未達となった場合、状況によっては補助金の返還が求められる可能性があります。

報告直前になってから気付くと対応が難しくなることもあるため、早めの確認が重要です。今からできるチェックポイント

事業化状況報告に向けて、次の点を確認しておきましょう。

✔申請時の計画書に記載した賃上げ目標を再確認

✔事業場内最低賃金が「地域別最低賃金+30円以上」になっているか確認

✔パート、アルバイトの方の賃金も含めて確認

✔必要に応じて昇給や手当の調整を検討

特に、地域別最低賃金は毎年10月頃に見直しが行われるため、

「最新の最低賃金を基準に+30円を満たしているか」を改めて確認しておくことが大切です。

まとめ

ものづくり補助金の事業化状況報告が近づくこの時期は、事業の成果だけなく、賃上げ要件についても注意が必要です。

「まだ大丈夫」と思っていても、実際に確認してみると不足しているケースもありますので、早めに賃金水準を確認し、必要に応じて準備を進めておきましょう。

ものづくり補助金・事業再構築補助金に関するご相談なら認定支援機関の株式会社フラッグシップ経営にお任せください。

専門家コラム

column