交付申請

-

こんにちは、吉川です。

補助金は「採択されたら終わり」と思われがちですが、本当に大変なのは採択後の手続きです。

当社では、補助金が採択された事業者様から、日々さまざまなご相談をいただいています。

今回は、その中でも特に多い採択後のご相談をご紹介します。

これから補助金を活用される方は、ぜひ参考にしてください。

①「この見積書で通りますか?」

採択後、交付申請のタイミグで見積書に関するご相談は特に多く寄せられます。

【注意点】

・見積書の有効期限が切れている

・申請時の内容から変更がある

・「一式」表記のみで、詳細な内訳の記載がない

このような場合、見積書の不備により交付申請が差戻しになるケースは非常に多いです。

補助金によっては、交付申請時点で有効な見積書の提出が求められるため、

採択後はあらためて有効期限や記載内容を確認することが大切です。

【ポイント】

・交付申請時点で有効な見積書かどうかを確認する②「もう契約・発注しちゃったけど大丈夫ですか?」

原則、交付決定前の契約・発注・支払いは補助対象外となります。

採択=注文してOK、というわけではありません。

ただし、自治体補助金など一部の補助金では、採択=交付決定となっているケースもあります。

補助金の種類によって取り扱いが異なるため、必ず事前に確認するようにしましょう。

【ポイント】

・「交付決定通知書」が発行されてから契約・発注を行う③「手形で支払ってもいいですか?」

多くの補助金では、銀行振込のみが補助対象となっており、手形や現金支払いなど、指定外の方法で支払った場合は、補助対象外となる可能性があります。

一方で、自治体補助金などでは、クレジットカード払いなど他の支払い方法も認められる場合もあります。

こちらも補助金ごとにルールが異なるため、必ず事前に確認することが重要です。

【ポイント】

・支払いは銀行振込で行い、振込証明書を保管しておく。④「補助金は、いつ入金されますか?」

補助金は、すべての支払いが完了した後に、実績報告・審査が行われ、問題がなければ入金される流れとなっています。

そのため、設備代金などの費用は、一度事業者様で立替える必要があります。

入金まで数か月かかる場合もあるため、資金繰りを含めた事前の計画がとても大切です。

【ポイント】

・補助金はすぐに入金されない前提で計画を立てる⑤「計画から少し内容が変わりそうです」

採択後に

・導入設備の内容

・補助事業実施場所

などを自己判断で変更してしまうと、補助対象外となる可能性があります。

計画内容に変更が生じる場合は、必ず事前に事務局へご相談ください。

内容によっては、変更届の提出が必要となるケースもあります。

【ポイント】

・「少しの変更」でも、まずは相談補助金は、採択されたあとに正しく手続きを進めることがスムーズな交付につながる大切なポイントです。

「これって大丈夫かな?」と少しでも迷った場合は、自己判断せず、早めに専門家へ相談することが結果的に一番の近道になります。

当社では、補助金の申請支援だけでなく、採択後の手続きまで一貫してサポートしています。

採択後の手続きに不安がある方は、お気軽にご相談ください。

-

こんにちは、奥田です。ときどきお客様から

「補助金って返さないといけないんですか?」 「助成金が返さなくていいお金なんですよね?」

といったご質問をいただくことがあります。

名前からすると趣旨や制度まで一見似ていそうな補助金・助成金ですが、実は似て非なるものなのです。

今回はそんな補助金と助成金の違いから、補助金申請時の注意点までをまとめてみました。

こんな方向けの記事 …✔ 補助金と助成金の違いを整理して理解したい方

✔ 補助金や助成金の申請を考えている方

✔ 申請時の注意点を知っておきたい方

✔ 採択後の「こんなはずじゃなかった」を防ぎたい方補助金と助成金の考え方の違い

「補助金」と「助成金」は、どちらも国や自治体から支給されるお金という点では共通していますが、その仕組みや考え方には大きな違いがあります。ちなみに、冒頭の『返さなくてもいいお金か?』というご質問に回答するとすると、どちらも返さなくていいお金ではあります。※ただし、不正受給や要件未達成の場合の返還義務はあります。

しかし、何となく同じものだと考えていると、制度選びや申請準備の段階で思わぬつまずきにつながることも少なくありません。

そこでまずは、助成金と補助金の違いを押さえておきましょう。助成金 … 就業規則の整備や制度利用など、要件を満たした手続きを行えば必ず受給できる。※手続きには提出した計画実施の報告まで含まれることもある。

(例)雇用調整助成金、キャリアアップ助成金

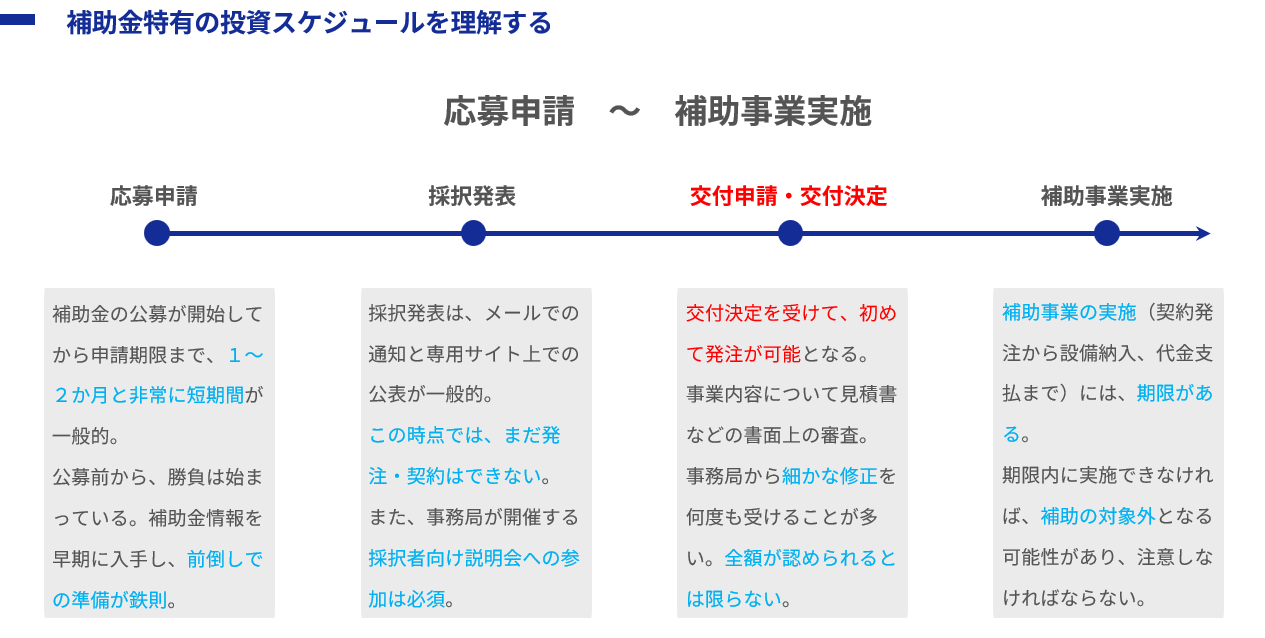

補助金 … 要件を満たした申請手続きを行った後、

申請された中から複数の審査項目に沿った採点が行われ、優秀なものが採択される。

設備導入後も3~5年間をかけて事業実施していき、毎年報告が必要。

(例)ものづくり補助金、事業再構築補助金

上記のように、補助金は、申請が通れば終わりではないという性質が強いです。

特に、申請の段階では問題ないように見えても、あとになって「実はここが制約になっていた」「この選択が足かせになってしまった」と気づくケースも少なくありません。次の章では、申請時には見過ごされがちですが、後になって大きな問題になりやすい注意点を整理します。

補助金申請時の6つの注意点

■ 注意点①:必ず採択されるわけではない

補助金は、要件を満たして申請すれば必ず受給できる制度ではありません。

申請内容は審査・採点のうえで選別され、一定の採択率の中で結果が決まります。そのため、「補助金が入る前提」で事業計画や資金計画を組んでしまうと、不採択時に大きな影響が出る可能性があります。

POINT:補助金ありきで事業計画を組まないこと

■ 注意点②:立替払いが必要になる

補助金は、採択されたからといってすぐに入金されるわけではありません。

交付申請、設備導入、代金支払い、実績報告などの手続きを経て、すべて完了してから入金されます。そのため、建物や設備の代金は、相当期間、自己資金やつなぎ融資で立替える必要があります。

なお、支払方法は原則として銀行振込のみです。POINT:補助金の入金までは年単位の立替を想定する

■ 注意点③:雑収入になるため、会計上の処理に注意

補助金は原則として「雑収入」に該当し、法人税等の課税対象となります。

想定していなかった税負担が発生し、手元資金に影響するケースも少なくありません。補助金の内容によっては、圧縮記帳や特別償却などの制度を活用できる場合もあります。

検討段階、もしくは採択後できるだけ早いタイミングで、顧問の税理士・会計士へ相談することをおすすめします。POINT:検討段階から税理士・会計士への相談を

■ 注意点④:設備の発注時期に注意

補助金は、申請後に採択発表がありますが、この時点ではまだ設備の発注はできません。

また、導入を検討している設備がすでに決まっていたとしても、

申請をしたからといって、すぐに設備投資ができるわけではない点に注意が必要です。採択後、交付決定を受けて初めて発注が可能となります。

交付決定前に発注・契約・支払いを行うと、補助対象外となるため注意が必要です。POINT:採択されても、交付決定までは発注できない

■ 注意点⑤:1案件1補助金が原則

原則として、1つの事業(設備投資)に対して利用できる補助金は1つです。

同一の設備投資について、複数の補助金を重複して受給することはできません。例外的に、国の補助金と自治体の補助金を併用できるケースもありますが、非常に限定的で、事前確認が不可欠です。

POINT:1つの投資に使える補助金は原則1つ

■ 注意点⑥:複数の補助金を検討している場合は注意

一度補助金を受給すると、一定期間、同一補助金への再応募や他補助金への応募が制限される場合があります。

複数の投資計画がある場合は、「どの投資を、どの補助金で狙うのか」を事前に整理し、

中長期的な視点で判断することが重要です。POINT:単発ではなく、将来の投資計画も含めて補助金を選ぶ

まとめ:補助金は「採択後」まで見据えて考える

補助金・助成金は、「返さなくていいお金」という点だけを見ると魅力的に感じられがちですが、

実際には制度ごとに考え方やルールが大きく異なり、特に補助金は申請後も長く付き合っていく制度です。申請時の判断ひとつで、資金繰りや事業の進め方、会計処理にまで影響が及ぶこともあります。

だからこそ、「採択されるかどうか」だけでなく、採択された後まで見据えた準備が何より重要になります。今回ご紹介した注意点をあらかじめ知っておくだけでも、申請後に「こんなはずじゃなかった」と感じるリスクは大きく減らせます。

採択の可否だけにとらわれず、制度の違いを正しく理解し、事業の将来を見据えた、無理のない補助金活用を目指していきましょう。

株式会社フラッグシップ経営では、補助金の検討段階から申請・採択後の対応まで一貫したご支援も行っています。

ご不明点があれば、どうぞお気軽にご相談くださいませ。 -

こんにちは、鮫島です。

ものづくり補助金の審査では、単なる設備導入ではなく

“高付加価値化につながる事業であること”が計画書で表現できているか

が、採択結果を左右する最重要ポイントです。この記事では、製造業の“高付加価値化”に関する経営課題の事例をご紹介し、高付加価値化とは何か整理し、計画書作成にお役立ていただくことを目的としております。

1. 高付加価値化とは「工程を短縮すること」ではない

製造業の事業者様で、高付加価値の意味を誤解されている方が多くいらっしゃいます。

・便利な設備を導入する

・生産が早くなる

・人時が減るこれだけでは高付加価値化ではなく「省力化」の内容となってしまいます。

審査では、製品・サービスが「革新的」であり、どのように「新たな価値」を生み出すのかを具体的に示すことが重要です。

単なるコストカットでは高付加価値とは言えません。2. 製造業の“高付加価値化の経営課題”で多いもの

高付加価値化を実現するとどのような経営課題が解決できるのかが、計画書に記載されていると審査員に響く良い計画内容となります。まずは製造業が高付加価値化に取り組む際に直面しがちな代表的な経営課題を知るところから始めてみましょう。

下記にものづくり補助金の計画書で見られる経営課題を整理し、まとめました。

■ 課題①:価格競争から抜け出せない

✔ 単価が上げられない

✔ 差別化要素が曖昧

✔ 顧客の要求に合わせすぎて利益が出ない■ 課題②:自社の価値が「加工技術」だけに偏っている

✔ 設計力・提案力が弱い

✔ 単なる“加工請負”になっている■ 課題③:製品の付加価値(高機能化)が追いつかない

✔ 精度・品質が競合と差別化できない

✔ 複雑加工の要求が高く対応できない■ 課題④:対応できる製品レンジが狭い

✔ 多品種少量の要求に対応できない

✔ 試作が遅く、受注機会を逃す3. ものづくり補助金で実現する高付加価値化の解決パターン

パターン①:高精度化による価値向上(単価UP型)

● 課題精度不足により高単価品の受注が取れない。

● 補助金での解決

高精度加工設備

画像検査機/三次元測定

温調設備

● 期待される付加価値

高単価品の新規受注

不良率低減による原価改善

顧客からの「品質保証力」評価向上

パターン②:多品種少量生産への対応強化(柔軟性価値UP型)

● 課題段取り替えが多い/試作に時間がかかる。

● 補助金での解決

段取りレス設備

自動段取り替え装置

マルチ加工機

CAD/CAMの強化

● 期待される付加価値

試作スピード向上で高付加価値領域に参入

顧客から“設計〜加工まで一貫対応”の評価

納期短縮による価格ではなくスピードでの選ばれ方

パターン③:内製化による品質・納期のコントロール力向上(一貫価値UP型)

● 課題外注が多く、品質・納期・コストが不安定。

● 補助金での解決

主要工程の内製化設備

印刷・塗装・木工・金属加工などの一貫設備

● 期待される付加価値

「外注依存の弱い体質」から脱却

顧客ニーズに合わせたオーダーメイド化

高付加価値サービス(短納期・高精度・一貫対応)が可能に

4. 審査で高評価される「高付加価値化の書き方」

ものづくり補助金では、設備導入による単なる効率化ではなく、「事業としてどれだけ付加価値を生み出せるようになるか」が評価の中心になります。審査員は、導入設備がどのように利益や競争力向上につながるのかを、数字とストーリーで論理的に読み取れるかを重視します。そのため、次のポイントを押さえて記述することが採択率向上につながります。

✔ 高単価製品の受注可能性(根拠が必要)

「高精度加工が可能になる」「新素材に対応できる」などの技術的向上だけでは不十分で、どの市場・どの顧客から・どの価格帯の案件が受注できるのかを具体的に示す必要があります。実際の顧客からの引き合い、展示会での要望、市場規模データを根拠にすると説得力が増します。

✔ 納期短縮 → 高付加価値生産への時間シフト

納期短縮は単なる省力化ではなく、「余剰時間を高付加価値案件に振り向ける」というロジックまで書くことで高評価になります。

例えば、「段取り時間を30%削減 → 試作案件の対応枠を月8件増やす → 高単価の試作案件で売上を引き上げる」といった、“時間の再配分”の説明が効果的です。✔ 外注費削減 → 利益率改善の具体的数値

外注から内製化への転換は、高付加価値化の典型的な評価ポイントです。

重要なのは、「外注費が年間いくら減るのか」「粗利率が何%上がるのか」を明確に示すこと。

また、品質の安定化や納期遵守率の向上など、内製化だからこそ提供できる価値を盛り込むと強い説得力になります。✔ 一貫体制による高品質提供ストーリー

設計・製造・組立・検査を一貫して行える体制は、顧客にとって大きな価値です。

「品質のバラつきが減る」「リードタイムが一気通貫で短縮される」「細かい仕様変更に即応できる」など、一貫体制がもたらす顧客メリットを描くことが重要です。

審査員は“事業としての強みがどれだけ明確になるか”を見ています。5.審査で最も重要なのは“因果関係を示すこと

審査員が求めているのは、「なぜその設備導入が、高付加価値化につながるのか?」という因果関係の説明です。

そのためには次の2点が不可欠です。

数字:削減時間・利益率・市場規模・受注見込みなどの根拠

ストーリー:設備 → 体制変化 → 提供価値 → 売上・利益への流れ

この2つが整っている計画書は、審査で確実に評価されます。

6.まとめ

「なぜその投資が高付加価値化につながるのか?」を第三者にもわかる形で論理的に説明することで、補助金は大きく採択に近づきます。

自社の強みと市場のニーズを踏まえた“高付加価値のストーリー設計”こそが、勝てる申請書の鍵となります。弊社では補助金申請の計画書作成のご相談やご支援を承っております。

計画作成の内容について専門家にアドバイスをもらいたい等、どのような内容でもお気軽にお問い合わせ下さい。

-

こんにちは、吉川です。

11月28日に省力化補助金(一般型)第3回の採択発表がありました。

採択された事業者様、誠におめでとうございます。

当社の採択結果はこちら

今回は、省力化補助金(一般型)の採択された後の手続きについて、順を追ってご説明します。

STEP1 研修動画の視聴

採択後は、まず研修動画を視聴する必要があります。

動画は申請マイページから視聴ができます。視聴後は確認テストの受験が必須で、全問正解で合格となります。

不合格の場合は再受験となりますので、内容をしっかり確認してから臨んでください。STEP2 交付申請の資料準備

テストに合格したら、交付申請に必要な書類を準備します。

●必要資料(全事業者共通)

・研修動画の修了証

・本見積書

・相見積書

・見積依頼書(相見積分含む)

・賃金引上げ計画の表明書このほか、申請内容に応じて追加書類が必要になる場合があります。

詳細は「交付申請の手引き」を必ずご確認ください。なお、見積依頼書と賃金引上げ計画の表明書の指定様式は、省力化補助金のホームページよりダウンロードできます。

STEP3 交付申請の提出

書類がそろったら、申請マイページより交付申請を提出します。

交付申請は、

採択決定日から2か月以内(=2026年1月27日)を目安に行う必要があります。また、補助事業実施期間は採択発表から20か月以内に完了させなければなりません。

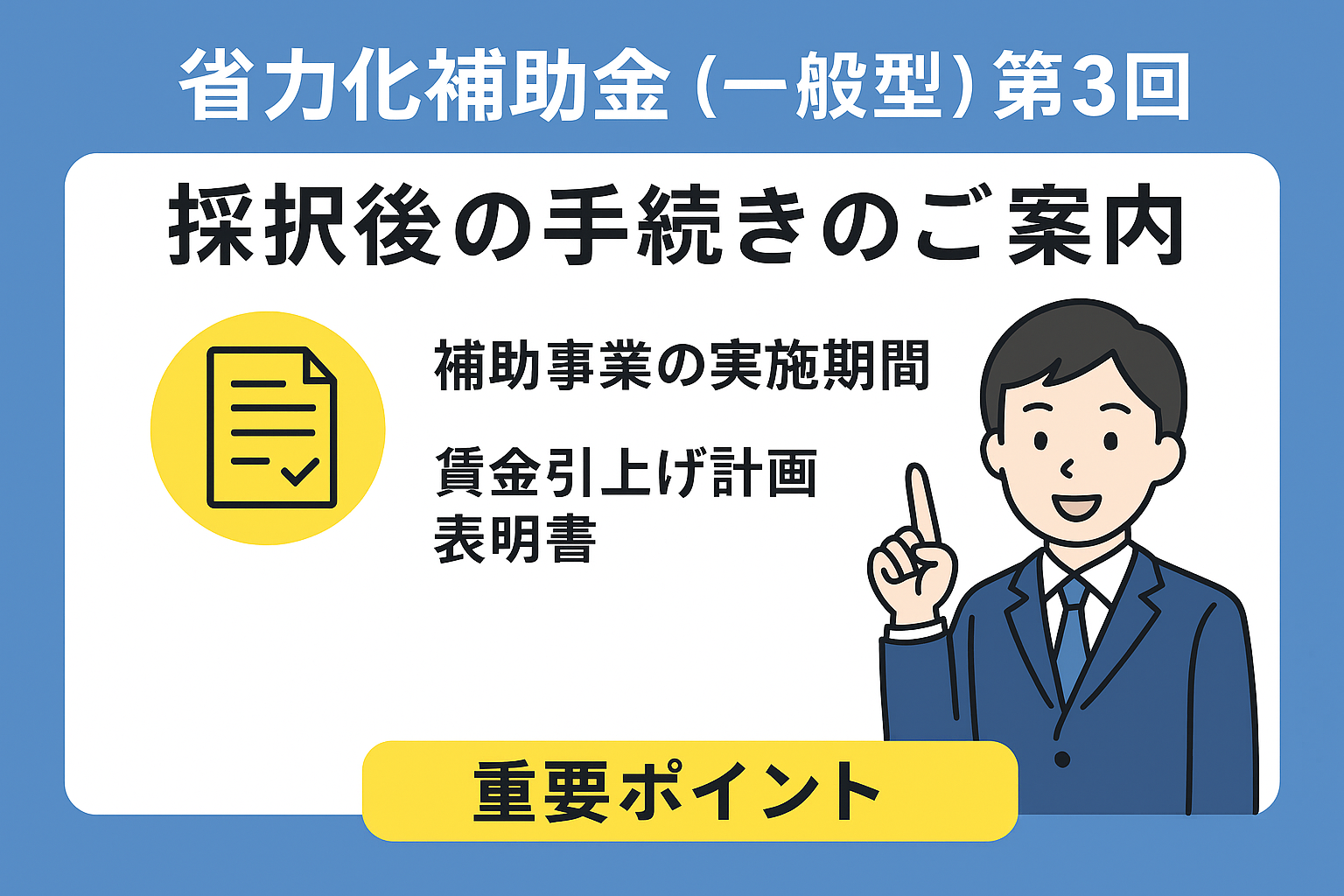

手続きが遅れると、その後のスケジュールにも影響が出るため、余裕をもって進めてください。表明書の作成ポイント

賃上げ引上げ計画の表明書は、応募申請時に設定した

「給与支給総額」と「1人当たり給与支給総額」の目標値を、

全従業員または従業員代表・役員に対して表明したことを示すものです。

指定様式の必要箇所を入力、押印して作成します。

事業計画期間・基準年度・目標値は、応募申請時に設定した年度を使用します。

ただし、事業計画期間は「補助事業完了予定日」によって変動するため注意が必要です。「交付申請の手引き」には、

「【事業計画期間】補助事業を完了した事業年度(事業者の決算年度)の翌年度を1年目としてください。」とういう記載があります。

■記入年度の考え方(例)

パターン①

・補助事業完了予定日:2027年7月27日

・決算期:12月

→事業完了の事業年度:2027年12月期

→その翌年度が1年目:2028年12月期パターン②

・補助事業完了予定日:2027年7月27日

・決算期:6月

→事業完了の事業年度:2028年6月期

→その翌年度が1年目:2029年6月期今回は、省力化補助金(一般型)の交付申請に向けた流れと注意点を整理しました。

提出期限を過ぎたり、見積書の不備があったりすると差戻しの原因になります。

スケジュールに余裕を持ち、丁寧に準備を進めるのがポイントです。

採択後の手続きで不安な点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

省力化補助金ホームページ:https://shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/download/

-

こんにちは、吉川です。

昨日、新事業進出補助金の第1回公募の採択結果が発表されました。

採択された事業者様、誠におめでとうございます。「採択されたのはいいけど、次はどんな手続きをすればいいの?」

そんな方のために、交付申請の流れと必要資料をわかりやすくまとめました。STEP1 オンライン説明会の受講

まず、事務局主催のオンライン説明会を受講する必要があります。

説明会を受講されない場合は採択が無効となりますので、必ずご参加ください。

詳細は、電子申請システムのマイページよりご確認ください。

STEP2 交付申請に必要な資料の準備

交付申請に向けて、必要資料を準備します。

【必要資料】

・見積依頼書

・見積書

・経費明細表※上記以外にも申請内容に応じた資料が必要となります。詳しくは、「補助事業の手引き」をご確認ください。

見積依頼書の参考様式と経費明細表のダウンロードはこちらから

◆見積額が合計50万円以上(税抜き)となる場合

・同一仕様の見積書が3者以上必要です(本見積1者+相見積2者)。

・見積書の内容は必ず、同一仕様でそろえてください。見積書の注意点については、過去の投稿でも解説しております。こちらもあわせてご確認ください。

また、見積依頼書と見積書のよくある不備については「補助事業の手引き」をご確認ください。

STEP3 交付申請の提出

資料の準備が整いましたら、電子申請システムより交付申請を行ってください。

申請期限:2025年12月1日(月)18:00まで

期限を過ぎた場合は、採択取取消となりますので、十分にご注意ください。交付決定がおりてから発注が可能です。

交付決定前に発注や納品されたものについては補助対象外となりますので、ご注意ください。

よくある質問

Q1.オンライン説明会はどこで確認できますか?

A.電子申請システムのマイページより、開催日を確認できます。受講希望日を予約すると、参加リンクが発行されます。

Q2.見積書が50万円未満の場合も3者見積が必要ですか?

A.50万円(税抜)未満であれば、1者分の見積書でも申請可能です。ただし、事務局から追加提出を求められる場合があります。

Q3.交付決定はいつ頃通知されますか?

A.申請内容に不備がなければ、事務局の審査後に順次通知されます。

スムーズな交付決定のためには、よくある不備内容や注意点を事前に確認することが重要です。

Q4. 交付決定前に発注・契約してしまった場合はどうなりますか?

A.交付決定前に発注・納品されたものは補助対象外です。必ず交付決定通知を受け取ってから契約・発注を行ってください。

今回は、新事業進出補助金の交付申請について、流れと注意点をまとめました。

提出期限や見積書の不備には十分にご注意いただき、余裕をもって申請を進めてください。

採択後の手続きについてご不明な点がございましたら、ぜひ弊社にご相談ください。

参考資料:「補助事業の手引き」

-

こんにちは、吉川です。

先月の投稿では、ものづくり補助金の交付申請に必要な提出資料についてご紹介しました。

今回は、その中でも今回の公募回より追加された「賃金引上げの表明に関する確認書類」について詳しくまとめます。弊社でご支援している事業者様からも、

「どうやって表明すればいいの?」

「確認書類って何を提出すればいいの?」

といったご質問を多数いただきました。そこで今回は、具体的な内容や提出方法について解説いたします。

前回の投稿はこちらからご覧いただけます。

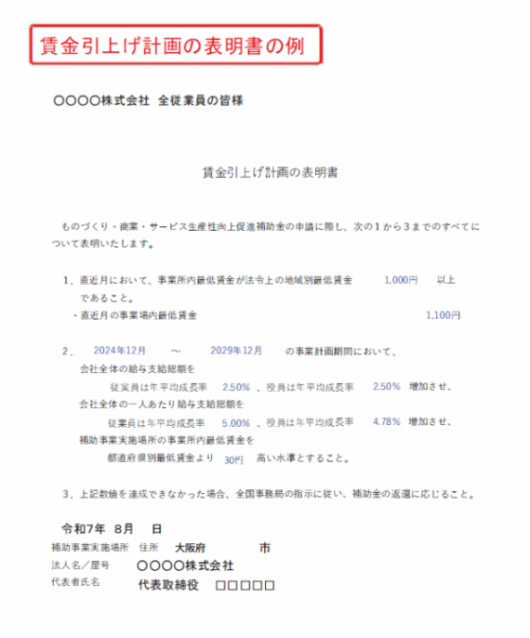

賃金引上げの表明とは

ものづくり補助金では、事業計画期間終了までの間、次の要件を満たすことが基本条件となっています。

-

事業場内最低賃金を都道府県の最低賃金+30円以上にする

-

給与支給総額または1人あたり給与支給総額の年平均成長率を2.0%以上増加させる

補助金申請時に設定した上記の目標値を、従業員や役員に表明する必要があります。

表明する内容

表明する内容は、交付申請の提出資料「申請内容ファイル(Excel)」内の「賃金引上げ計画の表明書」に記載された内容です。

-

申請時に設定した目標値は自動入力されています。

-

表明時には以下を記載します。

・宛名 ・表明日付 ・補助事業実施場所の住所 ・法人名 ・代表者氏名

申請内容ファイルのダウンロードは、こちらから

提出資料の具体例

1.全従業員が個人メールアドレスを所持している場合(メール送信)

-

メールの宛先が確認できる写真やスクリーンショット

-

メール本文

-

誰宛に送付しているか分かるよう、本文には「○○株式会社 全従業員の皆様」などを明記

-

表明方法は「賃金引上げ計画の表明書」の内容を本文に入力してもOK

-

もしくは「賃金引上げ計画の表明書」をPDFで添付しての表明でも可能(PDFを添付する場合は、添付したPDFも併せて提出します)

-

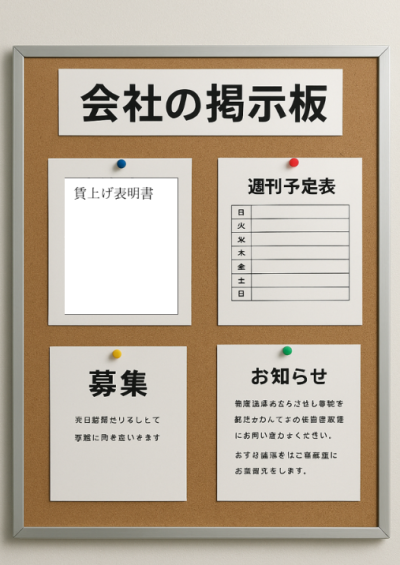

2.全従業員が個人メールアドレスを持たず、掲示板で共通する場合

-

誰に向けて表明しているか分かるよう、「○○株式会社 全従業員の皆様」などを明記

-

「賃金引上げ計画の表明書」の内容を印刷し、掲示板に掲載した様子の写真

-

掲示している内容が確認できる写真、または原本

※写真のサンプル

※注意点

書類審査を行う担当者によっては、上記の内容だけでは認められず、追加資料の提出を求められる可能性があります。

必ず事務局の指示に従って進めてください。ポイントとしては、表明する対象や方法に応じて証拠資料を揃えることが大切です。

書類の準備は少し手間ですが、コツを押さえればスムーズに進められます。ぜひ参考にしてみてください。 -

-

こんにちは、吉川です。

7月28日にものづくり補助金19次締切の採択結果が発表されました。

採択されたみなさま、おめでとうございます!

次のステップとなる交付申請は、原則として9月28日までに行う必要があります。

準備には時間を要する場合もございますので、お早めにご対応ください。

今回は、交付申請に必要な提出資料と新たに追加された資料についてご案内いたします。

なお、過去にも交付申請時の提出資料や注意点をまとめておりますので、こちらもあわせてご確認ください。

交付申請に必要な資料一覧

①見積書、相見積書

②法人の場合:履歴事項全部証明書

個人事業主の場合:確定申告書(第1表)の写し

③申請内容ファイル

④賃金引上げを表明したことがわかる確認書類 ←New!

①~③は従来通りの提出資料ですが、今回から新たに「賃金引上げの表明に関する確認書類」の提出が必要となっています。

賃金引上げを表明したことがわかる確認書類とは?

補助金の申請時に設定した事業計画期間内における以下の項目について、全従業員への周知・表明することが求められています。

・給与支給総額の年平均成長率

・一人あたり給与支給総額の年平均成長率

・事業所内最低賃金

申請内容ファイル内の「賃金引上げ計画の表明書」にこれらの内容が記載されていますので、ご確認ください。

交表明方法と確認書類について

いずれの方法でも、「全従業員に対して周知したことが確認できる証拠」が必要です。

■メールでの表明する場合

・メール本文

・発信履歴(送信先が確認できるもの)

■文書の場合(通達・電子通達を含む)

・通達文書の内容

・発信履歴または掲示記録など

※口頭での表明は認められていません。必ず書面または電子媒体にて記録を残してください。

今回は、ものづくり補助金19次締切の交付申請に必要な資料や、今回から新たに追加された賃金引上げの表明書類についてご案内しました。

交付申請の締切(9月28日)はまだ先のようでいて、必要書類の準備や社内への通知など、意外と時間がかかるものです。

特に新設された表明書類の扱いにはご注意ください。少しでもご不明な点やご不安な点がございましたら、どうぞお気軽に当社までご相談ください。

-

こんにちは、吉川です。

6月30日に事業再構築補助金第13回の採択結果が発表されました。

採択された事業者様は、これから交付申請に向けた準備が必要となります。今回は、事業再構築補助金の交付決定までの具体的なステップついてご案内します。

ステップ① 採択後説明会へ参加

採択時点では「補助金交付候補者」としての扱いとなるため、すぐに設備の発注や補助金の受給はできません。

まずは、事務局が実施する採択後説明会への参加が必須となります。

説明会の途中には試問が出題され、それらの回答と事業者情報を登録することで、次のステップへと進むことができます。なお、説明会に参加されなかった場合は、最終開催日をもって自動的に採択は無効となりますので、ご注意ください。

採択後説明会の日程確認はこちら

ステップ② 交付申請の準備

説明会への参加と事業者情報の登録が完了したら、次に交付申請に必要な資料の準備を行います。

【全申請者共通の必須書類】

・経費明細表(※電子申請サイトよりダウンロード)

・見積依頼書

・見積書経費明細表のダウンロードには期限がありますので、早めの対応をおすすめします。

経費明細表ダウンロードはこちら

また、補助対象経費の内容によって追加資料が必要となる場合があります。

補助事業の手引きを必ずご確認の上、抜け漏れのないよう準備を進めましょう。

ステップ③ 交付申請

すべての資料が整ったら、Jグランツより交付申請を行います。

交付申請の提出後、事務局による審査があり、不備があれば差戻しとなります。

特に見積書の不備や、資料不足などで差戻されることが多いです。差戻しを防ぐためにも、説明会の内容や補助事業の手引きに記載された注意事項を事前に確認しておくことが重要です。

無事に交付決定を受けられた後に、発注が可能となります。

交付決定前に発注したものは、補助対象外となりますので、必ず交付決定日以降に発注してください。事業再構築補助金の採択後には、いくつかの重要なステップを正しく踏む必要があります。

特に、交付決定前の発注は補助対象外となる点や、、説明会への参加が必須である点には十分ご注意ください。

採択された後の対応を的確に進めることで、補助金を円滑に活用し、事業の成長につなげることができます。弊社では、採択後手続きのご相談やサポートも承っております。

手続きの中で不明点や、お困りごとがございましたら、どうぞお気軽に弊社までお問い合わせください。