公募要領

-

こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。

令和4年の補正予算案(詳細はこちら)が経済産業省から発表されました。

コロナ関連ゼロゼロ融資の借り換えができる制度も気になるところですが、本サイトでは特に補助金関連についてお話していきます。

事業再構築補助金は当初第8回(令和5年1月締切)の再構築補助金が最終回であるとの案内でしたが、このたび正式に予算承認され、第9回以降の公募についても実施されるようです。事業再構築補助金 第9回以降の公募について

事業再構築補助金 <令和4年度第2次補正予算案>成長枠 成長分野への大胆な事業再構築に取り組む事業者向け

補助上限額

2,000万円、4,000万円、5,000万円、7,000万円※

補助率

1/2グリーン成長枠 研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組を行う事業者向け)

【エントリー】

補助上限額

4,000万円、6,000万円、8,000万円※

補助率

1/2

【スタンダード】

補助上限額

1億円

補助率

1/2産業構造転換枠 国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者向け

補助上限額

2,000万円、4,000万円、5,000万円、7,000万円※

補助率

2/3サプライチェーン強靱化枠 海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に資する取組を行う事業者向け

補助上限額

5億円

補助率

1/2物価高騰対策・回復再生応援枠 業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者向け

補助上限額

1,000万円、1,500万円、2,000万円、3,000万円 ※

補助率

2/3(一部3/4)最低賃金枠 最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保が困難な特に業況の厳しい事業者向け

補助上限額

500万円、1,000万円、1,500万円※

補助率

3/4※注:従業員規模により異なる

●中小企業者向けの内容のみ抜粋、中堅企業は一部条件が異なるコロナ対策から、幅広く成長分野支援に対象が切り替えられたという印象です。これまでの類型と比較すると一見制限があるように見えますが、補助金という支援策の趣旨に沿った取組になったと言えるでしょう。

全体的に補助金額交付額が減少していますが、政策的にも後押しがなされているグリーン成長枠や、新設の成長枠に関しては上限上乗せ、補助率の増加といった支援措置も新たに追加されています。

ただし、①規模拡大(事業規模を中小・中堅企業等から中堅・大企業へ規模拡大させる計画)、②賃上げ(継続的な賃金引上げ及び従業員の増加、または賃上げ要件の達成)という条件が付きます。上限額が大きいのは「サプライチェーン強靭化枠」「グリーン成長枠」の2つです。

具体的にどのような条件が付くのかは現時点で不明ですが、例えばサプライチェーン強靭化枠に関しては国内で一から製造拠点を設ける場合等を想定しているのではないかと予想します。変更点や申請類型についての正式資料はこちら

ものづくり補助金について

ものづくり補助金も新たな枠やインセンティブが付与されます。

グリーン枠の拡充

温室効果ガス排出削減の取組度合いに応じて、3段階の補助上限が設定されます。

「グローバル市場開拓枠」を新設

海外展開に係るブランディング・プロモーション等の経費が補助対象へ追加されました。

大幅賃上げの達成で上限を最大1,000万円引上げ

事業終了後3~5年に事業場内最低賃金を年45円以上引上げること等で、補助上限が最大1,000万円引上げられます。

その他の補助金に関する変更点

インボイス枠の拡充

小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金に関して、インボイスに対応する事業者への支援策が追加されました。

資金繰り支援

資金繰り支援は、再構築補助金、生産性革命推進事業(ものづくり補助金、持続か補助金、IT導入補助金等)に次いで多くの予算が投入されている分野です。

新たな借り換え保証制度の創設

コロナの長期化に伴いゼロゼロ融資の着地点が不安なところでしたが、この制度を活用することで資金繰りの安定につながる方も多いのではないでしょうか。

ただし、全く同じ有利な条件での継続ではなく、自己負担部分も少なからず出てきます。

また保証の上限が1億円であること、保証利用枠との兼ね合いがあることからも新たな資金需要への余力があるのかは確認が必要です。経営者保証を徴求しない創業時の信用保証制度の創設

経営者保証を不要とする保証制度自体は過去からありましたが、債務不履行となった場合に発生する損失の一部を補填する点がポイントになるかと思います。

こちらも制度設計が固まっていない状況なので内容は不明ですが、借入時のネックを少し軽くする効果はありそうですね。その他支援策について

インボイスや急激な円安、災害など、外的要因や突発的事象に関する支援策も継続、拡充されています。

設備投資に使える補助金を考える

具体的な要綱はまだ発表されていませんが、会社にとってより適切な設備投資を行うために、設備投資の予定がある方は上記の補助金に沿うかどうかを一度考えてみませんか?

弊社では事業再構築補助金、ものづくり補助金の申請ご支援を行っております。無料相談も実施しておりますので、気になる方はお問い合わせください。

お問い合わせ -

こんにちは、橋本です。

先日、見た記事では事業再構築補助金の申請では資料不備で毎回10%程度の事業者様が計画書の審査を受けることなく不採択となるそうです。

10%とという数字の真偽はわかりませんが、申請するにあたって提出が必要な資料が多いことは事実です。

公募は現在の予算では次回の第8回公募(2023年1月13日締切)が最後であり、来年(2023年)度の公募も未確定な状況で書類不備による不採択は避けたいですよね。

そこで本稿ではよくある書類の不備をご紹介させていただきます。

社内でも特に気を付けている点ですので是非、ご一読ください

【書類不備】

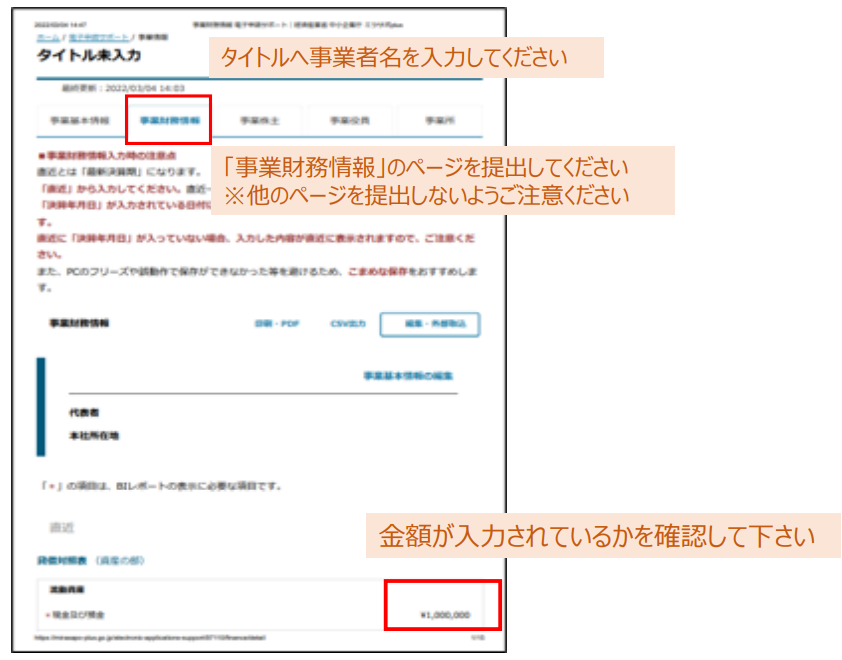

①事業財務情報(ミラサポplus)

1点目の書類不備がミラサポplusと呼ばれるサイトにGbizuIDでログインを行い作成する事業財務情報です。

こちらを作成する際によくある不備が必須項目の記入漏れとタイトルの未入力です。

基本的には決算資料の数値を入力していくのですが、入力必須の項目(*のついた項目)がいくつか存在します。

しかし、入力漏れがあった場合にもPDF化や保存が出来てしまうのです。

このため、記入漏れにはご注意が必要です。

次に、最上部に「タイトル未入力」という記載がありますので、そこを編集し事業者様名を入力していただく必要がございます。

こちらもよく見落とす項目です。

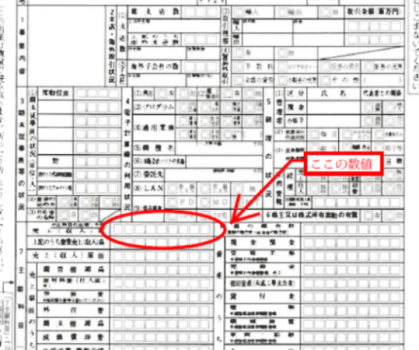

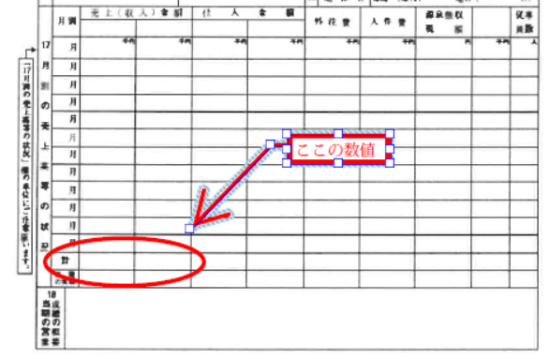

②売上要件確認資料

資料不備の2点目が売上要件確認資料の不備です。

特によくあるのが法人事業概況説明書の不備です。

不備の内容としては表面と裏面の売上高合計が異なることです。

これは単月の売上を表記していった際の四捨五入によるズレであり、税理士様の資料作成不備ではなく、税務申告上も問題ありません。

しかし、事業再構築補助金の申請上は揃えておく必要があるのです。

このため、事前に税理士様にご依頼いただき、数値を修正していただく必要がございます。

今回はよくある不備の二点をご紹介させていただきましたが、この他にも申請資料には十分お気を付けください。

よくある不備については事務局からも発表がございますので是非、下記のURLよりご確認をお願いいたします。

【よくある不備 事業再構築補助金HP】https://jigyou-saikouchiku.go.jp/faq.php

-

こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。

残暑が残る時期ですが、朝晩は涼しい日もあり過ごしやすい時期に近づいているように感じます。

今年も残すところ半年を切っており、国の来年度予算が検討されるなど中小企業様にとっても気になる情報がたくさんあると思います。

現段階では、来年度の補助金の規模が同様のものか、縮小になるかがわからない状況であるため、可能な限りものづくり補助金や事業再構築補助金の申請をご検討の事業者様は申請準備を進めていただければと思います。

今回は10月24日(月)に締切のある、ものづくり補助金に対して弊社でご支援させていただいた過去事例をご紹介できればと思います。

ものづくり補助金と聞くと製造業の補助金であり、サービス業や製品を製造していない事業者には、縁のないものだと思われがちです。

しかし、これまでご支援させていただきました事業者様の中には製造業ではない事業者様もおり、今回はその中でも倉庫業の事業者様の事例について簡単に掲載させていただきます。

今回ご紹介する企業は、大型の製品を運ぶことが多く、取引先業者は少ないものの管理体制がアナログですべて手書きの検査票で実施していました。

そのため、担当者によって字が読みづらいことや、手書きの検査票を別の事務員の方がパソコンデータに入力することで誤りが生じるなどのトラブルが発生していました。

そのような課題がある中で、ものづくり補助金では新たに管理システムを導入し、取引先が自社で製造している製品を管理するために使用しているQRコードを連動させるようなシステムを導入しました。

システムを導入し、各作業員が作業完了後にスマホでQRコードを読み取ることで、自社で検査や運搬を行ったかを管理することができるようになり、以前までのミスの要因となっていたご記入や誤入力を改善することができたとともに、作業時間の短縮や納品先からのトラブルにもすぐに対応することができるようになりました。

このように、製品を全く製造していない企業様においても、ものづくり補助金により自社の生産性を高めることができれば、採択となることが可能ですので製造業以外の事業者様でも、ものづくり補助金を利用するチャンスはあります。

自社の導入する設備やシステムが、ものづくり補助金として利用できるかご不明な方はお気軽に弊社へお問い合わせください。

-

こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。

9月末に事業再構築補助金第7回の締切があり、それに合わせて(?)か、事業再構築~虎の巻~が公開されています。

申請する際の考え方やテーマの選定方法、採択されやすい業種など、これまでの統計データによる分析と、補助金事務局が「どう考えてほしいか」が詰まっています。

そんな虎の巻を前編・後編に分けてご紹介していきます。

<目次>1 事業再構築の基本的な考え方

まず重要なのは、「コロナウイルスの影響」がある中で「自社が置かれた環境」を把握し、自社の「ありたい姿」を考えることです。

そして、ありたい姿(=5~10年後に実現したい事業・経営や顧客への価値)とのギャップを解消するために「事業再構築」を活用することが適しているかも重要です。

補助金ありき、導入する設備ありきの計画であるかのように見えてしまうと、審査上もマイナスです。

安易に流行のテーマを選定するのではなく、自社を分析して、本当に自社にとって有望な事業なのか?を考えるようにしましょう。・自社が置かれている事業環境を把握できているか?

・自社の強み・弱みを定義できているか?

・自社にとって有望な事業テーマは何か?

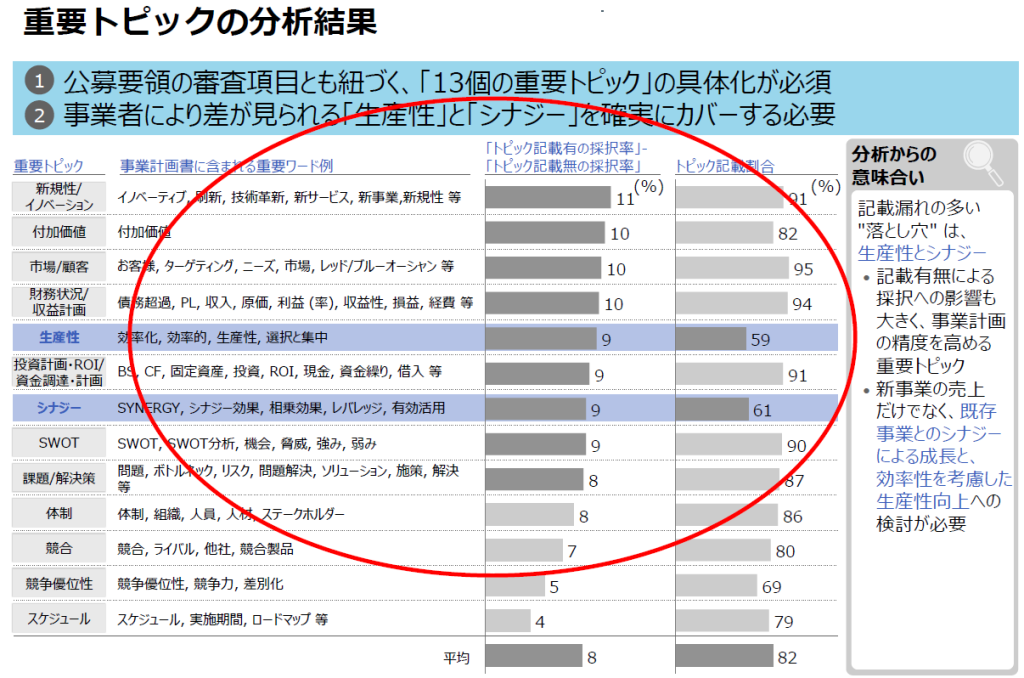

2 計画を書く中で抑えるべきトピック13個

虎の巻では、事業計画書で検討が必要な項目(13個の重要トピック)が公開されています。

公募要領からの抜粋ですが、改めて抜き出してみると、計画の中に盛り込めていないトピックもあるかと思います。- 方針:市場/顧客

- 方針:競合

- 方針:SWOT

- 強み:競争優位性

- 強み:新規性/イノベーション

- 目標:付加価値額

- 目標:シナジー

- 目標:生産性

- 計画:財務状況/収益計画

- 計画:投資計画・ROI/資金調達・計画

- 計画:遂行方法/スケジュール

- 計画:体制

- 計画:課題と解決策

事業や地域制に関連のある市場やトレンド、商圏内のニーズ

自社の環境において参入可能か?(競合動向の把握、動向を踏まえた差別化の余地)

市場 /競合 /顧客の調査・分析を基にした自社強み×事業機会

新事業の実現可能性を高めるために、強みの活用と新たな強みの構築

地域社会に貢献するための先進的なデジタル技術を活用した革新的な新事業

目標達成の根拠となる商品/顧客別に細分化した売上/利益試算

再構築に伴う既存事業への顧客/売上増加の貢献

売上成長と併せて考慮すべき”選択と集中” や”効率化” の観点

中長期的に事業遂行が可能な財務状況であるか/ニーズに基づいた売上根拠か

投資回収期間の妥当性/資金調達の内訳

目標から逆算した時系列と担当者

人材面の強みを明確にした社内外の役割体制

事業目標・計画の達成に向けて対処すべき問題と具体的な対応方法

弊社で計画書を作成する中でも、部分点を狙って極力盛り込むようにしています。

今回の虎の巻の中でも、記載漏れが多い箇所はデータで公開されていますので、計画を書く際の参考にしてみましょう。3 意識すれば採択率が変わる?

今回の虎の巻を踏まえて、弊社で特に重要だと考えているポイントをまとめてみました。

意識してみれば採択率が変わるかもしれません。- ★再構築の必要性を再検討

- ★補助金投入の効果を記載する

- ★審査項目の記載ができているか

ありたい姿をしっかり描けているか?自社の問題点だけではなく、新事業で自社がどう変わっていくのかを記載しましょう。

公的な資金が投入されるため、環境分析やリスクも踏まえた上で事業として成り立つ、補助金を投入する効果があるとわかりやすく記載しましょう。

新規性等再構築指針の内容に沿うのはもちろんのこと、資金計画や収益計画の妥当性や事業を実施する体制も記載し、実現性の高い計画であると示しましょう。

特に、虎の巻の分析結果では重要トピックの中で書き漏れがある点についても触れられています。

他社の計画では記載が漏れがちだが点数の獲得ができる箇所については、部分点でも構わないので積極的に狙うことで採択率を上げることができるのではないでしょうか。

※引用:事業再構築補助金Webサイト「事業再構築に向けた事業計画書作成ガイドブック」pdf版p86より

以上が、虎の巻から紐解く事業計画書の書き方でした。次回は、進出する市場の選び方についてお伝えします。 -

こんにちは、フラッグシップ経営の秋定です。

事業再構築補助金の第7回締切が9月30日と迫ってきております。

第7回公募の特徴といたしましては、新枠として緊急対策枠が設けられたことにあるかと思います。

そこで、今回は新設された緊急対策枠について解説させていただきます。これまで通りの、

①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】

③事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が 3,000 万円を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること【認定支援機関要件】

④補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策15定すること【付加価値額要件】

という3要件に加えて、

②足許で原油価格・物価高騰等の経済環境の変化の影響を受けたことにより、2022 年 1 月以降の連続する 6 か月間のうち、任意の 3 か月の合計売上高が、2019 年~2021 年の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること等(※1)。また、コロナによって影響を受けていること(※2)。【緊急対策要件】

(※1)売上高に代えて付加価値額を用いることも可能です。

(※2)電子申請時に、コロナによって受けている影響を申告することが必要となります。という、緊急対策要件に該当する必要がございます。

緊急対策枠では、通常枠の売上高等減少要件である②2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること等と用いる期間が異なっております。

したがって、通常枠では2021年に企業した事業者様は対象外となっておりましたが、緊急対策枠については「2019 年~2021 年の同3か月の合計売上高と比較して」ということから、2021年に起業した事業者様も補助対象となるケースがございます。

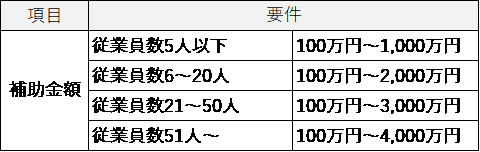

また、補助金額については以下の通りであり、

補助率については以下の通りとなっています。

(※1)従業員数 5 人以下の場合 500 万円を超える部分、従業員数 6~20 人の場合 1,000 万円を超える部分、従業員数 21 人以上の場合 1,500 万円を超える部分は2/3)

(※2)従業員数 5 人以下の場合 500 万円を超える部分、従業員数 6~20 人の場合 1,000 万円を超える部分、従業員数 21 人以上の場合 1,500 万円を超える部分は1/2)上記の様に、これまで再構築補助金に申請できなかった事業者様も申請要件を満たしている可能性もございます。

締切が近づいておりますので、申請をご検討の事業者様はお気軽にお問い合わせください。

-

こんにちは、フラッグシップ経営の橋本です。

第6回公募から、リース会社様との共同申請により、リースを利用した設備投資が可能となりました。

弊社のご支援先様でも複数社リース利用のご要望があり、ご支援を行わせていただきました。

現在公募されている7次申請でもリースの利用を検討されている事業者様は多いのではないでしょうか。

そこで、今回はリース申請の流れや注意点などについてご紹介させていただきます。

【リース申請の補助額について】

リース申請では、リース料から補助金相当分を減額する形で補助が受けられます。

この際、補助対象となる金額はリース料金ではなく、設備の取得にかかった費用が補助対象となります。

また、契約内容はファイナンス・リースに限定されます。

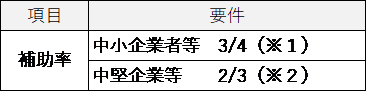

【リース申請の流れについて】

前提として、リース申請には通常の計画書や決算資料とは別に、2種類の資料提出が必要となります。

必要となる資料は①リース料軽減計算書、②リース取引に係る宣誓書の2種類です。

これは、どちらもリース会社様に作成を依頼する必要がある資料となっております。

以下では、リース申請に必要な2つの資料作成と申請までの流れをご説明させていただきます。

≪リース申請全体のスキーム≫

<事業者様にご対応いただく事項>

①購入設備の確定

②リース会社様へのリースのお申込み

③申請枠の確定(リース料軽減計算書に記載が必要となります。)

④リース料軽減計算書とリース取引に係る宣誓書を受領後、申請

<リース会社様にご対応いただく事項>

①リース内容の確認

②リース料軽減計算書とリース取引に係る宣誓書の作成

③リース料軽減計算書をリース事業強化に提出

④リース料軽減計算書の認定を受け、事業者様に提出

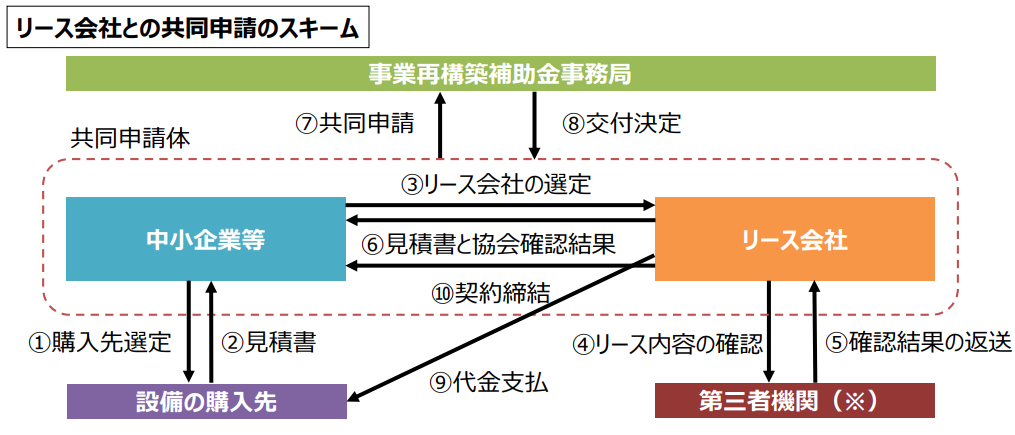

≪リース料軽減計算書の認定までの流れ≫

弊社では、リース申請も含め、たくさんの支援実績がございます。

申請を検討されている事業者様は、お気軽にお問い合わせください。

無料相談も受け付けております。

-

こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。

事業再構築補助金 第6次の申請が本日締切となります。弊社で申請のご支援をさせていただいた事業者様も一通り申請を終えられたと聞き、一安心しています。

次はものづくり補助金のご支援に移行していきますが、申請のご経験がない方はそもそも何が対象なのか、いつお金が入ってくるのかといったイメージがつきづらいかと思います。

※本コラムは令和4年6月30日時点のものづくり補助金 第11次要綱および補助事業の手引きを参考に作成しています。今後内容が変更となる可能性があります。ものづくり補助金とは

正式名称は『ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金』と言います。

働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイスの導入といった環境の変化に対応するため、革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援する補助金です。中小企業が主な対象者であり、最大1,250万円が補助金として受け取れます。

※受け取れる金額は従業員数や補助率は細かい要件によって異なります補助対象となるのは機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費です。

ただし、具体的に事業化が可能な「革新的サービスの開発」や「生産プロセスの開発」に必須であるという説明ができなければなりません。更に賃上げ(=給与の計上金額を上げる)の要件や、付加価値額増加(=営業利益、人件費、減価償却費の合計を増加させる)の要件があります。特に給与額の増加のうち、最低賃金+30円は必須で達成しなければならず、達成できていなければ補助金の返還要求を受ける厳しい要件のため、ここで申請を躊躇う事業者様も多いです。

申請から完了までの流れ

補助金申請

何をいくらで購入し、どんな事業を行いどのように会社が良くなるのかを説明する計画書を策定します。採択発表(申請から2か月程度)

申請した計画の結果発表です。無事に採択されれば交付申請に進むことができます。交付申請

見積書などを補助金事務局に提出し、補助金の対象になる資金が確定します。この段階ではまだお金を払うことはできません。

交付申請には見積書、相見積書、履歴事項全部証明書などが必要です。交付決定

事務局から、先の交付申請で提出した見積書の中で、「この機械に」「この値段を」「この支払先に」払ってもいいということが確定することを交付決定と言います。

この交付決定を受けて初めてお金を支払うことができます。事業の開始

設備を購入し、計画に記載した事業を始めることができます。

事業計画の中で「補助事業のスケジュール」を記載しますが、設備の購入やスケジュール内に記載した内容を交付決定後10ヶ月以内かつ補助金の採択発表日から12ヶ月後以内に全て完了させる必要があります。機械の納入も全て完了させる必要があるため、スケジュールには余裕を持っておきましょう。補助事業の終了(補助事業実績報告書の提出)

設備の納入などを完了させたら、実績報告書を提出します。事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は事業完了期限日のいずれか早い日までに補助事業実績報告書の提出が必要です。事業の実施(実績報告書提出)

計画内で予定していた設備の導入等を終わらせ、実績報告書を提出します。後は3年~5年の売上計画を達成できるよう、事業を進めていきます。補助金清算払請求

実績報告書提出期限から3ヶ月以内に完了させる必要があります。事業化状況・知的財産権等報告書の提出

補助事業終了後5年間、会社の業績や補助事業の成果、補助金の要件を達成しているか(賃上げ、付加価値率)について報告する必要があります。まとめ

以上が大まかな要件と申請から完了までの流れです。ここまで読んでみて、大変そうだと感じた方も多いのではないでしょうか。

弊社では補助金の申請やその後の手続きを承ることができます。ぜひご相談ください。 -

こんにちは。フラッグシップ経営の江口です。

現在、弊社では事業再構築補助金第6回の申請についてご支援を進めさせていただいております。

過去のコラムで事業再構築補助金の基本的な要件についてお話しました。

今回はお客様がお持ちの「新事業に該当するのかがわからない」というお悩みについて少し掘り下げます。注:本文内の再構築補助金に関する用語の定義は「事業再構築指針」より引用しています。

事業再構築とは

事業再構築とは、「新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換又は事業再編のいずれかを行う計画に基づく中小企業等の事業活動」と定義されています。その中でも全く新しい事業をする、全く新しい製品を作るといった事業転換、業種転換、業態転換に比べて、新しいことの説明が難しいのが「新分野展開」です。

新分野展開とは

新分野展開とは、中小企業等が主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出することをいう。

ここでいう「主たる業種又は主たる事業を変更することなく」とは、今の事業をそのまま続けることを意味します。

今までは航空機向けのバネを作っていたバネ製造業者が、設備を導入して初めて電気自動車のバネを作るようなイメージです。

但し、「商品若しくはサービス」「市場」に新規性がないと補助金の条件には該当しません。

航空機向けのバネと電気自動車向けのバネにはどのような違いがあるのか、コロナ禍においても電気自動車部品の需要は低迷しないのか等の説明を計画の中に盛り込む必要があります。事業者様からお話を聞く中でも、「何が新しい事業活動になるかが分からない」「設備を導入し便利にはなるけど、新しい事業活動には該当しないのではないか」というご心配も多いです。

しかし詳しくお話させていただく中で、この話は補助金の要件に当てはまるのでは?といったお話を聞くことも多くあります。ご自身の考えられているお仕事が補助金の要件に該当するか不安な方は、お気軽にお問い合わせください。