-

事業再構築補助金(第10回)の採択実績を更新しました。

-

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(15次締切)の採択実績を更新しました。

-

こんにちは、フラッグシップ経営の橋本です。

次回の12回公募を持って、今年度予算での公募は最後となる事業再構築補助金ですが、経産省の来年度予算内容を見ていると公募が続くことが予想されます。

今後も多くの応募が予想される事業再構築補助金ですが様々な記事を読んでいると事業再構築補助金の採択を機に業績が悪い方向に傾いてしまった事業者様のお話しを目にすることが増えてきました。

【事業再構築補助金の利用で倒産する理由】

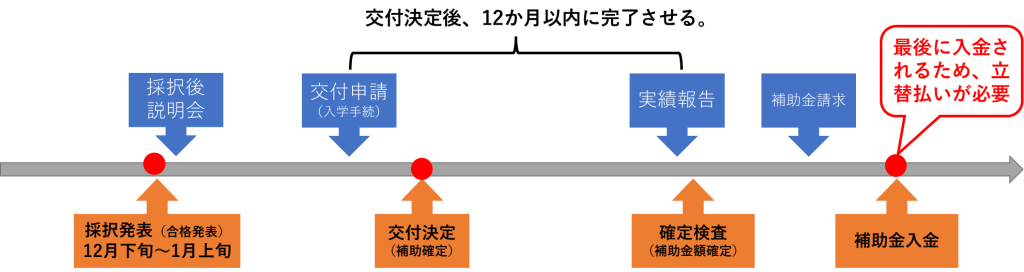

採択から入金までの期間

採択から入金までは最短でも6カ月程度かかります。しかし、昨今では手続きの進捗がかなり遅くなっており、採択から1年以上経っても入金に至っていない事業者様が多くいらっしゃいます。ひどい場合では既に2年以上入金になっていない事業者様もいらっしゃいます。この間に資金繰りが悪化し、倒産される事業者様がいらっしゃいます。

弊社がご支援させていただいている事業者様に倒産された事業者様はいらっしゃいませんが資金繰りは入金のタイミングは注意が必要です。

採択と補助対象審査の違い

採択をされた後、事前着手制度を利用し、発注を進められる事業者様がいらっしゃるようですが補助対象審査(交付申請)の段階で補助対象として認められず、補助金額が大幅に減額になってしまう事業者様がいらっしゃいます。補助金の入金を想定して借入を行われていた場合等、補助対象から外されたことで資金繰りが悪化してしまうケースです。

新規事業によるキャッシュアウト

事業再構築補助金が採択され既存社員の配置転換や生産ラインの見直しを行ったものの、新規事業に収益化の目途が立たなかった場合です。新規事業の展開に伴う過剰在庫の保有や生産効率の低下、既存事業の急激な業績悪化等、コロナ禍における業績悪化が申請要件となっている枠も存在する一方で、ある程度の企業体力がなければ採択をされても事業転換に耐えられないという事例が存在します。

上記のように、せっかく採択されても採択されたが故にコロナ禍において企業体力が低下し、困窮してしまう事業者様がいらっしゃるようです。

本来であれば計画書の審査の段階で遂行能力等も考慮すべきですが採点の都合上、採択となり最悪の事態に陥ってしまうこともございます。

補助金は魅力的ですが自社の状況を鑑みて取るべき選択なのかしっかり判断していただく必要がございます。

弊社では事業再生についてもご支援を行っておりますので業績が悪化したことを受けて再構築補助金を利用すべきかどうか悩まれている事業者様もお気軽にご相談ください。

-

こんにちは、フラッグシップ経営の吉川です。

今回は先月、事業再構築補助金第10回の採択発表がされましたが、第10回より交付申請の手続き内容で変更になった見積書の注意点についてご説明いたします。

【変更点】

交付申請の際に提出が必須の見積書。

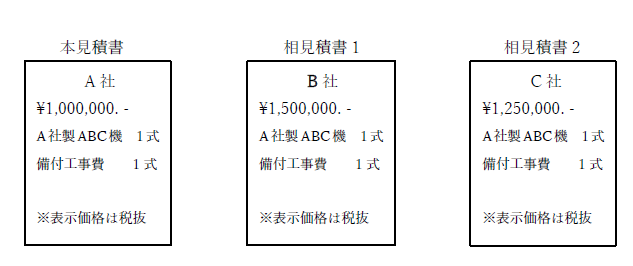

50万円以上の設備については相見積書の提出が必要となります。

今までは1社の相見積書でよかったところ、今回より2社の相見積書の提出が必要となりました。また、相見積書について、よく事業者様よりご質問をいただくのですが、本見積書と相見積書の内容は同一でなければなりません。

例えば、AメーカーのABC機という機械を購入予定だとすれば、

上記のように、同じメーカーの同機種・同型番、内訳の詳細まで同じでなければなりません。

内訳が少し違うだけで、(A社では備付費となっている費用が、B社では運搬費となっている。など)修正対象になってしまうので注意が必要です。こちらは中古品を購入する場合でも同じ条件です。

詳しい情報については、事業再構築補助金ホームページにある「公募要領」または「補助事業の手引き」をご確認ください。

また、採択されたお客様は事務局主催のオンライン説明会に参加しないと交付申請に進めないため、まずは説明会へのご参加をお願いいたします。今後も、交付申請や実績報告などで注意すべき点があれば、発信していきますので、是非ご覧ください。

※本情報は2023年10月4日時点の内容となります。

-

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(15次締切)の採択結果が発表されました。

当社では、17件採択されました。

採択されました企業様の設備投資額合計2億4,814万円、補助金額合計1億3,299万円でした。

採択されました企業様、おめでとうございます。

ものづくり補助金・事業再構築補助金に関するご相談なら認定支援機関の株式会社フラッグシップ経営にお任せください。

専門家コラム

column