-

防衛装備庁 装備品安定製造等確保事業の採択実績を更新しました。

-

こんにちは、フラッグシップ経営の吉川です。

先週、ものづくり補助金18次締切の採択発表がありましたね。採択された企業様、おめでとうございます。

弊社での採択結果、採択実績はこちらから

今回は、ものづくり補助金の採択後にまず必要なお手続き【交付申請】の注意点をまとめました。

まず、共通の必要な資料は下記の通りです。

①見積書、相見積書

②法人の場合:履歴事項全部証明書

個人の場合:確定申告書(第1表)の写し

③申請内容ファイル

※別途、事業者様別で必要になる資料もございます。

①見積書、相見積書

購入する設備の見積書と相見積書を提出します。

注意!

見積書と相見積書の内容は原則、同じでなければなりません。

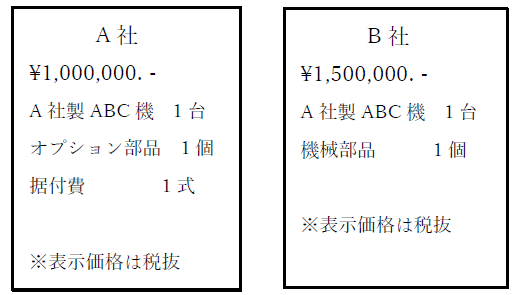

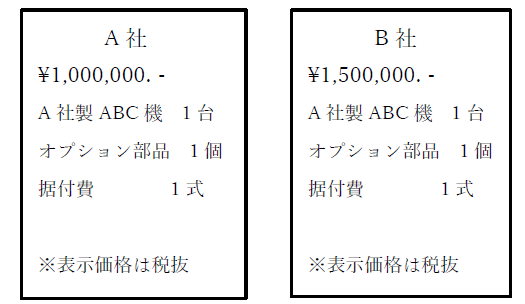

【×の例】

購入する設備は同じですが、部品名の相違や費用が片方に入っていない。など内容が異なる場合は差戻し対象となる可能性がございます。

【〇の例】

また「○○一式」のように、内訳が不明な場合も差戻し対象となる可能性がございますので、ご注意ください。

②履歴事項全部証明書

注意!

発行日が交付申請日より3ヶ月以内のものをご提出ください。

応募申請時に提出した場合でも、新たに取得する必要がございます。

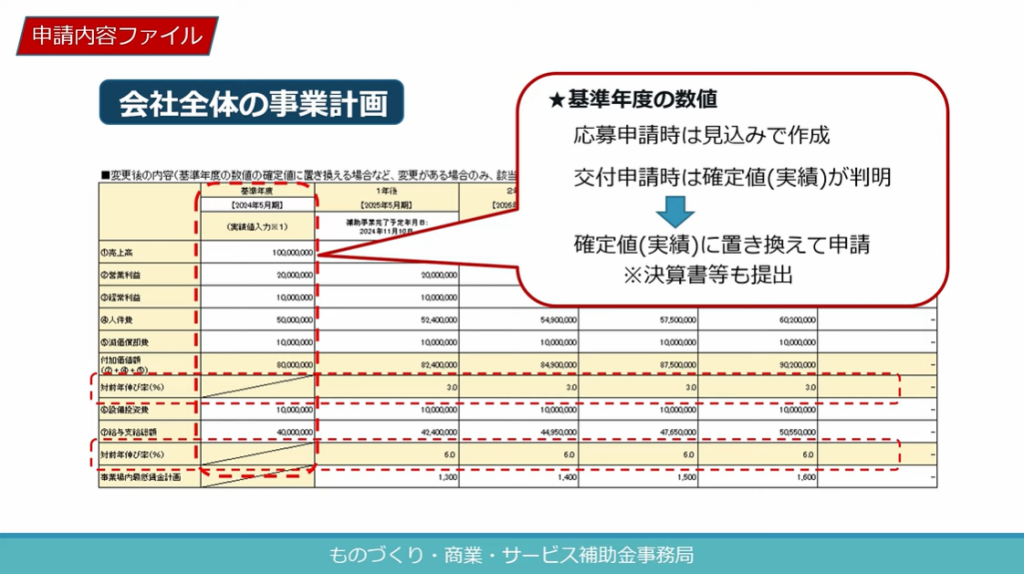

③申請内容ファイル

電子申請サイトよりダウンロードする「申請内容ファイル」という名前のエクセル資料です。

こちらはダウンロード期限がございますので、お早めにダウンロードをお願いいたします。

注意!

申請日以降に新たに決算を跨いだ場合は直近の決算書の提出が必要です。

その際は、申請内容ファイルの「会社全体の事業計画」を修正します。

【引用】ものづくり補助金事務局 採択事業者向け手続説明(17次以降)より

上記の図の通り、応募申請時が決算前である場合は、見込み数値で入力されています。

そのため、基準年度の数値を直近決算の確定値に修正します。

基準年度の数値の修正に伴い、付加価値額 給与支給総額の伸び率が縮小となる場合は、5年間(または3年間)の事業計画の見込み数値も修正が必要です。

今回は交付申請の必要な書類についてまとめました。

ものづくり補助金の公式サイトでも交付申請の手続きについての動画が公開されていますのでご参考にしてください。

また、弊社では採択後のお手続きについてもご支援しておりますので、是非ご依頼ください。

-

ものづくり補助金(18次締切)の採択実績を更新しました。

-

こんにちは、日野です。

今回は、最低賃金についてご説明致します。

事業再構築補助金、ものづくり補助金でも申請要件にもなっており、非常に良く聞く単語ですが、どのように計算するのか?最低賃金の対象となる賃金、手当は?など、実はあまり理解できていない方も多いのではないでしょうか。

今回は具体的な例を用いて説明します。【目次】

1.自社の最低賃金はどうのように計算するのか?

2.地域の最低賃金はいつ決まるのか?

補助金採択後に最低賃金がチェックされるのはいつか?

1.自社の最低賃金はどうのように計算するのか?

■時間給制、日給制、月給制に応じて下記に様に計算します。

(1) 時間給制の場合

時間給 ≧ 最低賃金額(時間額)

(2) 日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

(3) 月給制の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)■最低賃金の対象となる賃金

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。業務に関わる手当(職務手当等)は対象となります。

一方で、下記の賃金を最低賃金の対象外となりますので、除外して計算する必要があります。

・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

・賞与

・時間外割増賃金

・休日割増賃金

・深夜割増賃金

・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

■計算例

○○県で働く労働者Aさんは、月給で、基本給が月150,000円、職務手当が月30,000円、通勤手当が月5,000円支給されています。また、この他残業や休日出勤があれば時間外手当、休日手当が支給されます。M月は、時間外手当が35,000円支給され、合計が220,000円となりました。

なお、Aさんの会社は、年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間で、○○県の最低賃金は時間額1,000円です。

この場合、Aさんの賃金は最低賃金額以上となっているのでしょうか。

<答え>

Aさんに支給された賃金から、最低賃金の対象とならない賃金を除きます。除外される賃金は通勤手当、時間外手当であり、職務手当は除外されませんので、

220,000円-(5,000円+35,000円)=180,000円

この金額を時間額に換算し、最低賃金額と比較すると、

(180,000円×12か月)÷(250日×8時間)=1,080円>1,000円

となり、最低賃金額以上となっています。2.地域の最低賃金はいつ決まるのか?

補助金採択後に最低賃金がチェックされるのはいつか?

通常、最低賃金の引き上げは毎年7~8月頃決定し、10月頃に改定が実施されます。

ですので、もうしばらくで、今月か来月あたりに最低賃金が決定されますので、皆さん、注意して頂ければと思います。また、近年のものづくり補助金では、「最低賃金+**円にすること」が申請要件になっております。

補助金採択後に、毎年、3月に自社の最低賃金がチェックされることとなります。

ものづくり補助金に採択された事業者様は、3月までに必要に応じて賃上げを実施するよう注意してください。本日は、最低賃金の計算の仕方について、ご説明致しました。

現在、公募中の第12回事業再構築補助金でもコロナ回復加速化枠、最低賃金類型は、「最低賃金+50円以内で雇用する従業員が全従業員のうち10%以上」いれば、申請ができる申請枠です。要は、賃上げはまだできていない事業者様を国が支援するものです。今一度、自社の最低賃金をご確認頂き、もし、満たしていれば事業再構築補助金の申請もご検討されてはいかがでしょうか。

事業再構築補助金の締切が7/26と迫ってきておりますが未だ検討中という事業者様はお早めにご相談下さい。 -

「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」(18次締切)の採択結果が発表されました。

当社では、19件採択されました。

採択されました企業様の設備投資額合計2億1,756万円、補助金額合計1億2,815万円でした。

採択されました企業様、おめでとうございます。

ものづくり補助金・事業再構築補助金に関するご相談なら認定支援機関の株式会社フラッグシップ経営にお任せください。

専門家コラム

column