コラム

-

こんにちはフラッグシップ経営の橋本です。

年内の補助金は直近の締切が最後になりつつあるのではないでしょうか。

先日、弊社の古川よりコラムの投稿(こちらをクリック)があった通り、来年度も「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」の公募が予定されていますので来年度に向けて設備投資を検討されている事業者様もいらっしゃるかと存じます。

本稿では様々ある補助金の選び方の一つとして「公募趣旨」について記載させていただきます。

来年度のご投資のご参考としていただければ幸いです。

弊社の日野より先日、紹介(こちらをクリック)させていただきました通り事業再構築補助金では採択後の審査で本当に趣旨や要件に合致しているのかの確認が厳格化しており、巷では採択後に取り消しや補助額が減額となったというケースがチラホラ発生しているようです。

このため、補助金を選んでいただく上で公募趣旨は非常に重要な点となっております。

弊社でご支援させていただいております「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」の公募趣は下記の通りでございます。公募趣旨:事業再構築補助金

事業再構築補助金はコロナ禍において市場動向や需要が変化する中、売上の回復や更なる業績拡大を実現するために①新たな顧客・市場に対して、②新たな製品を投入していくというものが公募趣旨の要約となります。

このため、既存事業拡大のための設備投資は趣旨と背いていると判断されます。では、どこまでが新規事業と判断されるのかは別の投稿(こちらをクリック)で弊社の秋定がご紹介させていただいておりますのでご参照ください。

公募趣旨:ものづくり補助金

企業が取り組む革新的な①サービス・試作開発、②生産プロセスの改善のいづれかにおいて生産性の向上を実現するための設備投資を支援するというものが公募趣旨の要約となります。

このため、既存と同じスペックの設備の入れ替えではなく、既存設備よりも生産性の向上が見込まれる設備投資等が補助対象となります。

本稿では「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」の公募趣旨をご紹介させていただきましたが公募趣旨の他にも①申請要件、②補助要件、③スケジュール、④補助対象等、判断要素はたくさんあるかと存じますので順番にご紹介を行わせていただきます! -

こんにちは、フラッグシップ経営の古川です。

最近、事業者様より2024年度も事業再構築補助金、ものづくり補助金の実施はあるのか?とのご質問を多く頂いております。

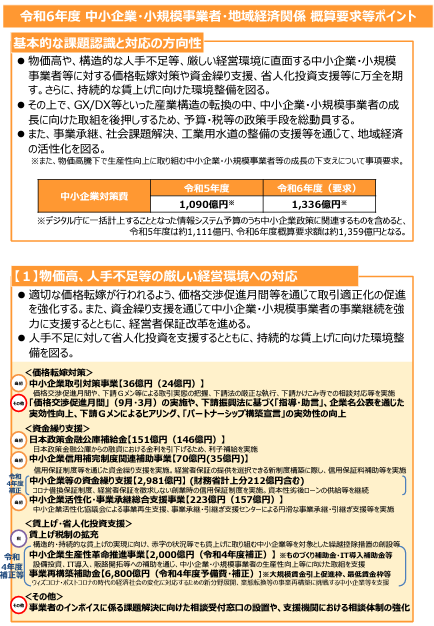

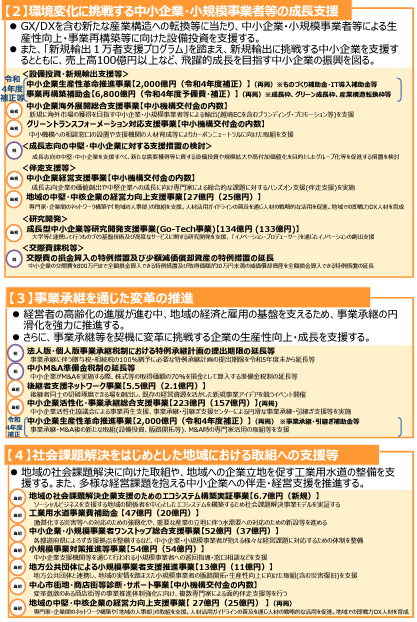

8月31日、経済産業省は2024年度(令和6年度)概算要求についての資料を公表し、中小企業対策費として1,336億円(当初予算額より246億円増)を要求しました。

令和6年度の概算要求の概要は下記の通りです。

この中で、

【1】物価高、人手不足等の厳しい経営環境への対応

中⼩企業⽣産性⾰命推進事業【2,000億円(令和4年度補正)】

【2】環境変化に挑戦する中小企業・小規模事業者等の成長支援

事業再構築補助金【6,800億円(令和4年度予備費・補正)】

と記載されております。

上記より、2024年度も事業再構築補助金、ものづくり補助金は実施される可能性が高いと思われます。

弊社は、事業再構築補助金とものづくり補助金に関する多くの支援実績を持っております。

また、ZOOMを活用しており、全国どこからでもご対応が可能です。

無料相談も行っておりますので、気になる方はぜひ一度お問い合わせください。

-

こんにちは、フラッグシップ経営の日野です。

弊社では、事業再構築補助金の申請や、採択後の交付申請、実績報告について数多くの事業者様をご支援させて頂いております。

今回は、事業再構築補助金の交付申請の最近の傾向について、ご紹介させて頂きます。

これまで、交付申請は事業計画書通りの設備導入であるか、補助対象外の経費が含まれていないかを確認するのが主な審査内容でした。

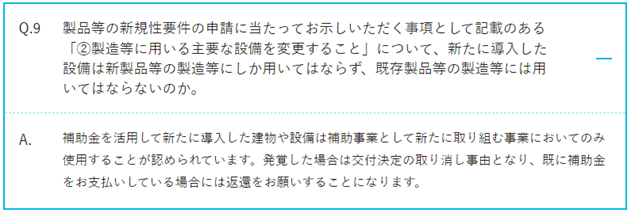

しかし、最近、その内容に加えて、事業再構築補助金HP 「よくあるご質問」にも記載がある様に、「補助金を活用して新たに導入した建物や設備は補助事業として新たに取り組む事業においてのみ使用するものか」がより厳しく確認させる様になっている印象です。

事業再構築補助金HP 「よくあるご質問」より引用

これから事業再構築補助金のご活用をお考えの事業者様は、今後、設備導入しどのような新しい事業を行っていくかなどお考えの上、補助金の申請を検討頂ければと思います。

ただ、検討を進める中で、「やろうとしていることが新しい事業に該当するのか」や、「事業計画書をどのように書いたらいいか分からない」、「そもそも公募要領の内容が理解できない」など、心配されることもあるかと思います。弊社ではこれまで数多くの事業者様をご支援させて頂いており、的確なアドバイスやご支援が可能です。

お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

-

こんにちは、フラッグシップ経営の伊藤です。

最近、事業再構築補助金の採択後の手続きである交付申請の審査が非常に時間がかかっており、交付決定までに6~10か月程度要しているという声をよく聞きます。

交付申請に時間を要している理由は、補助金事務局の人材不足により審査に時間がかかっているとも噂されていますが、複数回の修正により時間を要していることも多いです。

今回は多くの事業者様がつまづきやすい、「交付申請手続き」のよくある不備と修正ポイントを解説します。交付申請とは?

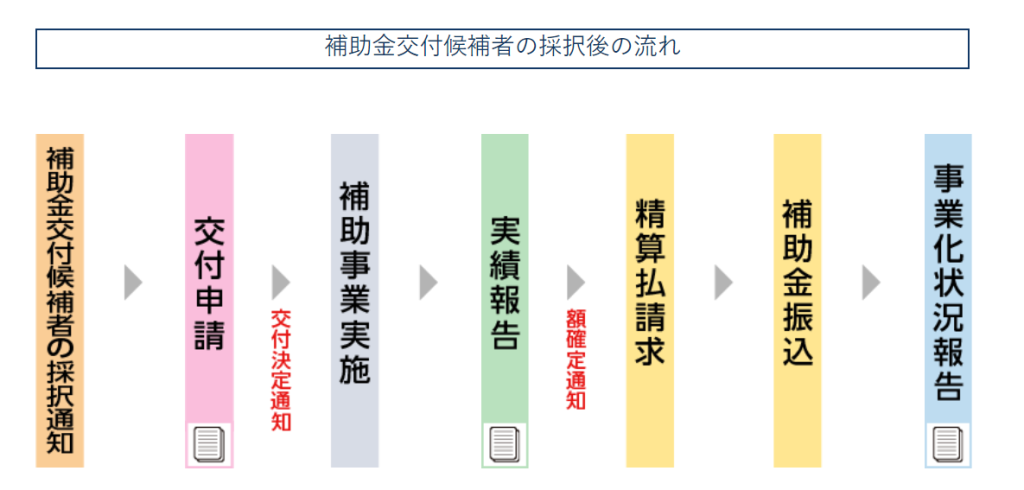

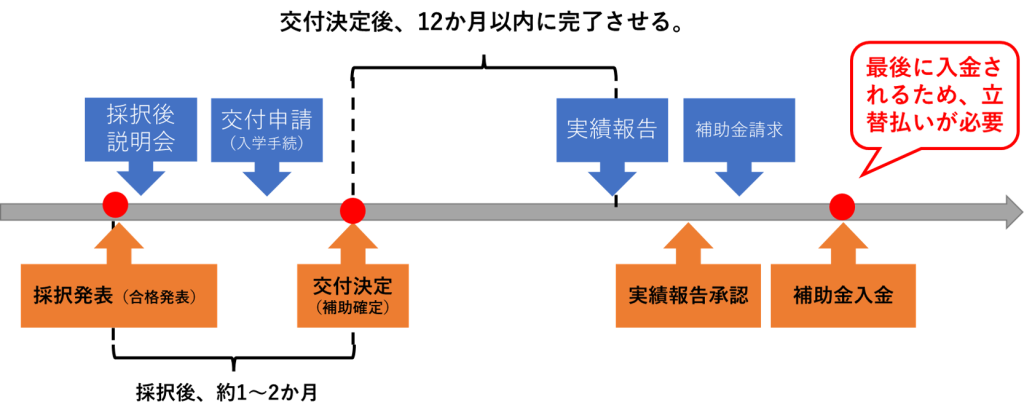

「事業再構築補助金」や「ものづくり補助金」などの補助金は、採択されただけでは補助金が入金されません。

補助金を受け取るためには、交付申請や実績報告などの各種手続きが必要です。

具体的には下記の補助金交付候補者の採択後の流れの通りとなります。

出典:事業再構築補助金公式サイト (https://jigyou-saikouchiku.go.jp/documents.php)交付申請とは、補助金交付金額を決定するための手続きです。

「採択」された段階では、補助金を受ける権利が発生したのみであり、事業計画に記載した建物や設備投資金額の全額に対して、補助金の交付決定を保証するものではありません。

「交付申請」の段階で補助対象経費が適切な内容であるかなどを補助金事務局が精査し、修正・訂正手続きを行い、補助金交付決定額を決定されることとなります。しかし、交付申請の際には提出しないといけない資料が沢山あるため、大変多くの事業者様が交付申請後、事務局から書類不備による差し戻しを受けています。

指摘された差し戻しに対して、順調に進めば、1~2回の修正のみで交付決定されることとなりますが、5回以上の修正を行うこともあります。

原則、交付申請を完了し、交付決定通知を受け取ってからでないと補助事業に着手できないことから、交付申請の修正回数が多くなるにつれ、補助事業の開始、入金までの期間が長引いてしまいます。

また、事務局からの差し戻しの連絡については申請後、1~3か月程度要していることから、なるべく不備の無いように資料の準備を進めましょう。スムーズに申請を進めるためのポイント

交付申請をスムーズに進めるためには、交付申請の際に必要な資料を把握することが重要です。

事業再構築補助金の公式サイト内の「補助金交付候補者の採択後の流れ・資料」に公開されている「交付規程」・「補助事業の手引き」・「交付申請(Jグランツ入力ガイド)」には、必要資料や交付申請の手順などが記載されています。

また、「補助対象として認められない経費の例」や自由形式の書類についての「参考様式集」もございますので、あわせてご確認ください。出典:事業再構築補助金公式サイト (https://jigyou-saikouchiku.go.jp/documents.php)

交付申請時のよくある差し戻し(不備)の例とその修正ポイント

交付申請時の各種資料を確認しながら準備を進めていても分かりづらい資料もあり、「書類の不備」や「見積の内容の不備」により差し戻しとなるケースがあります。

この中でも特に多い差し戻しの例とその修正ポイントについて解説します。

①見積依頼書が不足している

普段の企業間の依頼・発注では口約束で見積書の作成を依頼する場合もありますが、補助金の申請においては見積もりの依頼も書類の形式で残す必要があります。

本見積書・相見積書ともに見積依頼書が必要です。なお、書式は自由書式です。

参考様式集内に参考様式の「様式6.見積依頼書」が公開されているので、見積依頼書のひな形等がない場合は、参考様式集をご利用ください。②取得財産にかかる宣誓書が不足している

新たに取得する設備等は、補助事業のみに利用するという宣誓書です。

交付規程やJグランツ入力マニュアルには記載されていないのですが、提出しなければならない帳票です。

参考様式の「参考様式21.取得財産にかかる宣誓書」をご利用ください。③相見積書と本見積書の内容が相違している

税抜き50万円以上の設備については、原則、本見積書の他に相見積書が必要です。

(※中古設備の場合は金額に関わらず相見積書2通が必要です)

相見積は本見積と同一の内容の見積でないといけません。

機械装置の場合、設備本体だけでなく、付属品や運搬費を含むかどうかなども揃える必要があります。

④平面図・配置図・立体図が不足している(※建物費の場合)

平面図…建物を真上から見た場合の間取り、部屋の用途、主要な設備や作りつけ家具などを表示した図面です。

配置図…建物と敷地の位置関係、道路・隣地と敷地との関係、方位などを表現した図面です。

立面図…新築の場合に必要です。建物外観の仕上がりを表現した図面です。以上となります。

差し戻し内容がよくわからない場合は?

差し戻し内容は口頭やJグランツのマイページ内に連絡が届きますが、不明な点がある場合もございます。

また、極稀なケースですが、事務局担当者のミスによる差し戻しもございます。

不明な点がある場合には、自己判断せずに、その都度、補助金の事務局へ問い合わせることをおすすめします。※本情報は2023年8月24日時点の内容となります。

-

こんにちは、フラッグシップ経営の橋本です。

多くの事業者様がご利用され、事業再構築補助金の認知はかなり高まっております。

認知が高まる一方で、事業者様の中には「知り合いから使わないと損だと言われた。」「リスクなく補助金が貰えると聞いた。」とおっしゃられる事業者様もチラホラいらっしゃいます。

そこで、今回は実際にあった勘違いを基に事業再構築補助金を利用される際の注意点をご紹介させていただきます。

【勘違い①:補助上限まで申請すべき】

「どうせ貰えるならたくさん申請した方がお得だ」とおっしゃられる事業者様は一定数いらっしゃいます。しかし、この認識は非常に危険です。

その理由として、補助金入金までの資金繰りが挙げられます。実は補助金は採択を受けてからも入金までに様々な手続きがあり、長い場合は1年以上、入金に時間を要するケースもよくあります。このため、補助金を受ける金額が多いということは1年以上、立て替えておく金額も大きいということになります。

補助金入金までの資金繰りが厳しく、採択された後に辞退をされる事業者様も一定数いらっしゃいます。【勘違い②:金融機関から融資が受けられる】

上記の資金繰りに関して「金融機関から入金までの繋ぎ融資を受ければいいじゃないか」とおっしゃられる事業者様がいらっしゃいます。

こちらは間違った認識ではありません。しかし、採択されればすぐに融資を受けられるわけではないという点に注意が必要です。金融機関様は融資を行うために交付決定通知書の提出を求めます。この交付決定という手続きが採択後、数カ月立っても受けられていないという事業者様の声をよく耳にします。このため、採択を確認後もなかなか融資を受けることが出来ず資金繰りが厳しくなる事業者様がいらっしゃいます。

【勘違い③:報告もなく簡単な補助金】

次の公募で事業再構築補助金は11回目となりますが、これまでは事業化状況報告のタイミングを迎えられた事業者様がいなかった点や、コロナ禍において実地調査が行われなかったという点から、このような噂が広がったのではないかと推察されます。

残念ながら、事業再構築補助金でも5年間の状況報告義務がございます。

【勘違い④:リスクがない】

事業再構築補助金では賃金の引上げ等が求められないという点から「利用するリスクは特にないと聞いた」とおっしゃられる事業者様が一定数いらっしゃいます。

しかし、事業再構築補助金はその公募趣旨自体が大きなリスクを持ったものとなっております。その名の通り、事業再構築補助金では「事業(収益源)」の「再構築(新たな展開)」が求められております。当然、採択されれば計画書に沿って新たな事業を遂行していく必要があります。このため、経営資源の分散や会社全体での意思決定の遅れが発生し、経営基盤自体が不安定になってしまう危険があります。「賃上げ等がないからせっかくだし新しいことをしてみよう。」という認識は非常に危険です。

本稿では実際にあった誤った認識の一部をご紹介させていただきました。

上記の通り、危険性もありますが賃金の引上げが求められない(現在では申請枠によって異なります)等、確かに魅力的な補助金となっております。

正しい知識で是非、ご利用いただければと存じます。 -

こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。

弊社で補助金をご支援させていただいた事業者様は累計で千件近く、大変多くの方から選んでいただいております。

その中で、補助金申請をされた経験がない方から多くいただくお声は、「事後の手続きが大変そう」ということです。

そこで今回は、事業再構築補助金・ものづくり補助金それぞれの手続きについて解説していきます。「補助金は通った後が大変!」は本当?

補助金は最大で数千万単位のお金を貰える制度ですので、事後の手続きや報告が課されています。

求められていることがわからないまま闇雲に資料を提出すれば、修正の手間があるだけではなく、資料不備で補助金が受け取れないことや、返還を求められる恐れもあります。

しかし、内容を把握し求められていることを達成していけば、そう難しい話ではありません。採択後に必要な手続きとは

主な手続きは①交付申請、②実績報告、③事業化状況報告の3点です。①交付申請

補助金を申請し無事採択となって一安心、ですが、補助金を受け取るためには交付申請手続きを行い、審査を受けなければなりません。

事業計画通りの設備導入であるか、補助対象外の経費が含まれていないか等が審査のポイントです。パソコンや公道を走る車両など汎用的に使用されるものは対象外

「諸経費」「その他経費」などは対象外

外構工事など構築物となるものは対象外事業再構築補助金では建物費も補助対象になることから、諸経費や構築物で弾かれるケースが多くあります。

また、採択結果の発表後は申請を行う事業者様も多いため、極力早めに資料を揃えて申請することで、補助金交付までに期間を短くすることができます。

特に事業再構築補助金の場合は、交付申請に3か月かかることもざらにあります。

ものづくり補助金の場合は担当者がつき細かく指示をもらえますが、事業再構築補助金の場合は担当者につないでもらうのも一苦労です。

そのため早めの対応を行う必要があります。②実績報告

交付決定が下り発注・納入が完了した後、実績報告を行う必要があります。

自社で用意・確認する必要があるのは、下記の4点です。

(1)見積依頼書・見積書、発注書、納品書、振込依頼書など伝票関係一式

(2)納入前後、搬入・梱包時の写真(※再構築補助金は納入後のみ)

(3)導入設備の耐用年数(事務局所定の様式に記載)

(4)保険証書(※再構築補助金のみ)

「事業再構築補助金」「ものづくり補助金」それぞれの公式サイトからGビズIDでログインすることで、申請に必要なファイルのダウンロードが可能です。③事業化状況報告

補助金を受け取った後も報告義務は続きます。

事業計画書に記載した売上や付加価値の増加を目指し、賃上げが条件になっている場合は、自社が宣言した賃上げや最低賃金+〇円を下回らないよう注意が必要です。

事業化がない場合、なぜ計画が進んでいないのか、どの段階まで進んでいるのかを記載します。

事業化できている(製品を製造している、売上が上がっている)場合はその売上や原価を記載します。

特にものづくり補助金の賃上げ関連は未達の場合補助金返還を求められるため、達成しているか、最低賃金の改定後にも対応できているかを都度確認する必要があります。賃上げが必須の場合は、事業化状況報告時に「賃金台帳」等の提出が必要手続きが難しい場合は専門家へ依頼することも

慣れてしまえばそう大変ではありませんが、マニュアルを読み解いて書類を用意するのは、本業がある中でなかなか難しい作業です。

弊社ではご支援させていただいた事業者様に対して、採択後の支援も積極的に行っています。

事後の手続きがネックで補助金を申請されたことがない方は、専門家への依頼をご検討ください。 -

こんにちは、フラッグシップ経営の㮈本です。

突然ですが、健康経営優良法人についてご存じでしょうか。

こちらは、ものづくり補助金の加点項目にもなっておりますが、最近では名刺に記載されている事業者の方も多いと思います。

今回は、こちらの制度やメリットについて簡単にご説明したいと思います。

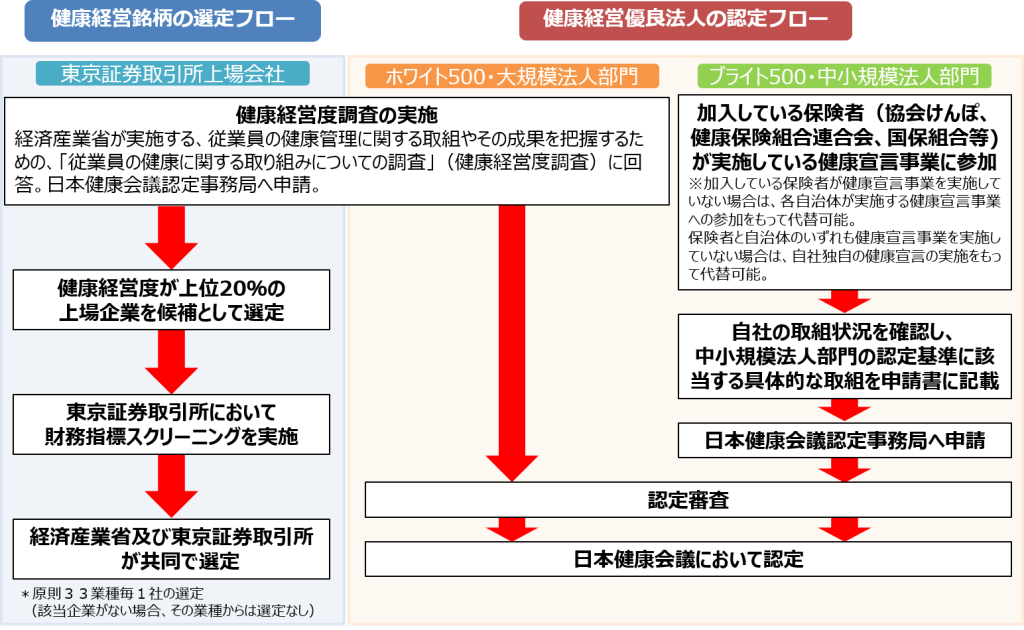

健康経営優良法人とは、健康経営に取り組む優れた企業を見える化することで、各法人の健康経営を促進するための制度です。

必要な手続きを行い、健康経営優良法人に認定されることで健康経営優良法人のロゴマークを企業のPRやハローワークの求人票に使用できるほか、一部の自治体では公共工事の入札における加点や金融機関の融資制度を利用できるなどの複数の優遇措置を受けることができるメリットがあります。

健康経営優良法人には、大手企業を中心とした【大規模法人部門】と中小企業を対象とした【中小規模法人部門】があります。

中小規模法人部門向けの申請に関しては、大きく分けて5段階あります。

1.加入している協会けんぽなどの【健康宣言】事業に参加する

2.健康経営の体制づくりを開始する

3.健康経営の具体的な取り組み

4.日本健康会議認定事務局へ申請

5.健康経営優良法人認定委員会による審査・日本健康会議による認定

以上のステップを踏み、認定されれば健康経営優良法人を名乗ることができます。

しかし、こちらの制度ですが認定されてから1年間が有効期限となります。

認定の発表が毎年3月に行われ、翌年の3月31日までが健康経営優良法人の有効期間となります。

翌年も継続して実施したい場合は、再度申請手続きを行い更新を行う必要がございますので、ご注意下さい。

今回ご紹介した健康経営優良法人は、補助金の加点としてだけでなく、認定を受けることでの優遇措置や採用などの自社のPRなど、認定を受けることで複数のメリットがありますので、一度申請をご検討してみるのもいかがでしょうか。

-

こんにちは、フラッグシップ経営の杉原です。

固定資産税の軽減措置を受けられる「先端設備等導入計画」は、今年4月から制度内容が見直されました。

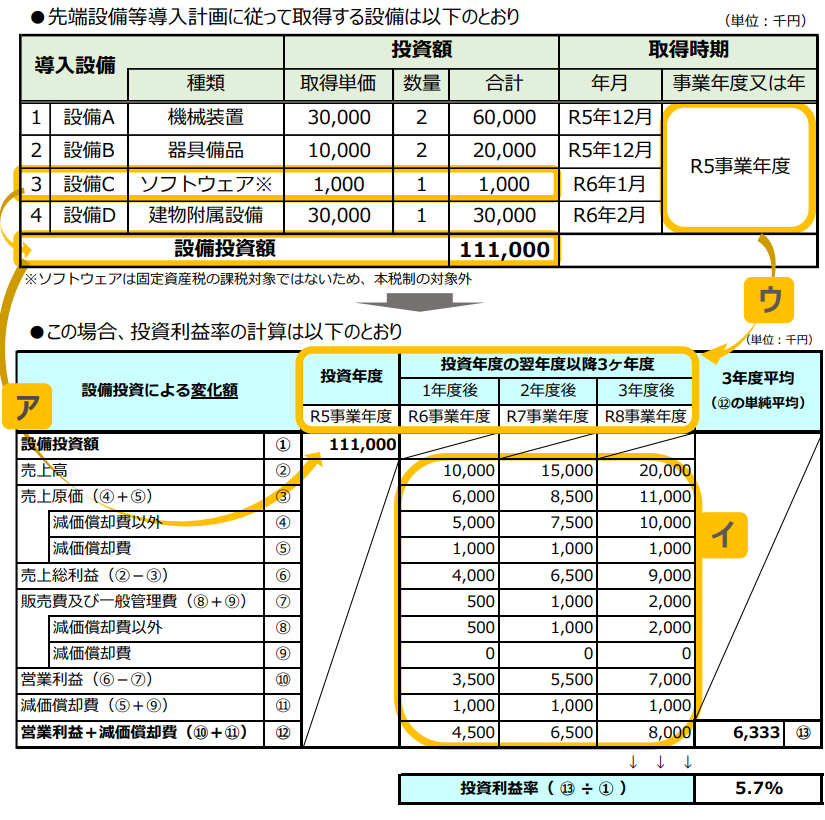

課税標準率の変更や、賃上げ表明を行った場合の軽減率優遇など、いくつかの変更点があります。そのうち一番大きな変更点は「投資利益率要件」が設定されたことではないでしょうか。

ちょうど、当社でも新制度に変わってから数件ご依頼をいただきご支援を行いました。その経験も踏まえて、「投資利益率要件」のポイントと注意点について解説します。まず、今までは「工業会等による証明書*1」の提出が求められていましたが、代替として用いられるのが投資利益率要件になります。これに係る提出書類は以下の通りです。

*1 区分毎に定められた期間内に販売された設備であること+生産性向上指標に係る要件を満たす設備であることを証明するもの

①先端設備等に係る投資計画に関する確認書 (認定支援機関が発行)

②基準への適合状況 (申請事業者が作成し認定支援機関が確認)

③基準への適合状況 根拠資料各種 (申請事業者が作成し認定支援機関が確認)

投資利益率は、(営業利益+減価償却費)の増加額*2/設備投資額で算出します。この計算で年平均の投資利益率が5%以上となると見込まれることを示すのが本制度への申請条件です。

*2 設備を取得する翌年度以降3年度の平均額

以下は投資利益率の計算表「基準への適合状況」ですが、この表に至るまでに設備投資による売上高増加/売上原価増減などを算出する必要があります(資料:基準への適合状況添付資料)。

基準への適合状況やその算出根拠を計算するためのフォーマットは各自治体の先端設備等導入計画専用ページに掲載されていますので、計画を立てる際は資料に必要情報を入力し、設備投資による効果を数値で検証していきます。

【参考資料から見る投資利益率算出のポイント】

ア) ソフトウェア等、本税制の対象外である設備も、その他の設備と同タイミングの導入であれば計算に含む。

イ) 各項目の決算値そのものではなく、変化額(増加額)の見込み値を使用して計算。

ウ) 投資年度(設備投資が完了する年度)の翌年度以降3ヶ年度における営業利益と減価償却費の増加額で投資効果を見込む。

投資利益率に係る資料を作成する手順は、

- 設備投資によって売上高がどれだけ増加し、

- 売上原価(減価償却費/それ以外の経費)がどのように変化し、

- 販管費(減価償却費/それ以外の経費)がどのように変化するか

を検証するところから始まります。平たく言えば、設備投資後の損益計画を立ててしまえばよいということです。計画を立てた結果の、営業利益+減価償却費を設備投資額で除算し、5%以上になっていれば要件達成です。

要件が達成される計画となっているかについては、最終的に認定支援機関に確認を依頼します(『先端設備等に係る投資計画に関する確認書』の発行依頼)。

とは言え、そもそも損益計画をどうやって立てたらいいか分からない、ということもあると思いますので、その時点で認定支援機関にご相談いただくのがベストです。

当社でご支援した際も、事業者様へヒアリングを重ね、損益計画の策定の段階からサポートさせていただいております。

先端設備等導入計画のご申請をご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。