コラム

-

こんにちは、土屋です。

弊社が補助金申請のサポートをさせていただくにあたり、お客様からよくお聞きする言葉があります。

それは、 「申請や手続きなどが煩雑で大変そう…」 「専門用語が多くてよくわからない…」

補助金は上手く活用すれば事業成長の大きな後押しとなるものの、 申請のルールや必要書類には独特の言い回しが多く、準備の段階でつまずいてしまう事業者様も少なくないはずです。

今回はどの補助金においても基本となる申請の流れをご説明するとともに、補助金制度に出てくる基本的な用語をわかりやすく整理したいと思います。

そもそも補助金とは…?

国や自治体が政策目的のために交付する返済不要(※)のお金です。審査に通った事業のみが対象となります。

※制度によっては、補助金を受け取った後の事業実施状況によって返還を求められる場合もあります。

cf:助成金(じょせいきん)

条件を満たせば基本的に受給できる制度で、審査による競争がない点が補助金と異なる点となります。

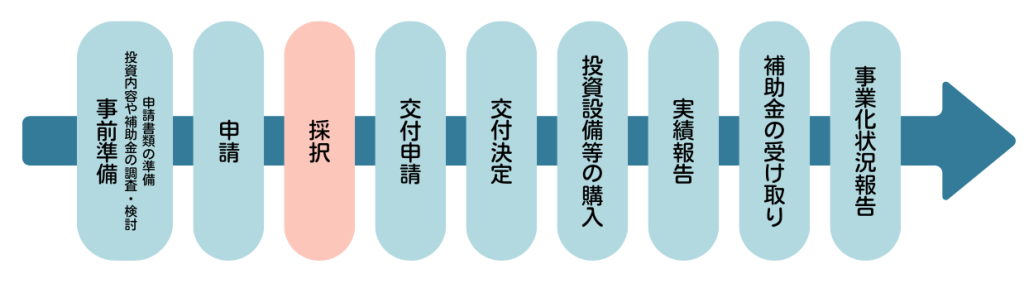

補助金の流れについて

補助金の基本的なスケジュールは以下の通りとなります。

補助金制度の基本用語解説

公募要領

補助金制度のルールブックのようなものです。対象事業、対象経費、補助率、申請方法、スケジュールなどが書かれています。

(公募自体への)申請

事業計画書や必要書類を提出し、補助金へ応募を行うことです。ここでの内容が補助金委員会によって審査され、採択・不採択が決まります。

交付申請

採択後、補助金を実際に受け取るための手続きとなります。 先述の「申請」と混同しがちですが、こちらは計画の詳細や経費の内訳を改めて申請するものです。

交付決定

交付申請を受け、行政機関が「補助金を交付します」と正式に決定することを指します。この通知を受けてから初めて経費を使えるところがポイントです。

補助対象経費

補助金で認められる費用の範囲。機械装置費、広告宣伝費、外注費、人件費(制度による)など。先述の通り、交付決定前の支出は対象外とみなされてしまうので注意!

補助率

補助金でまかなえる経費の割合。 例:補助率2/3 → 経費100万円に対して補助金66万円。

上限額・下限額

補助金として交付される金額の範囲。

例:上限額1,000万円/下限額100万円。

実績報告

設備の発注→導入、試作(試運転)を経て本稼働が開始したら、実際の活動内容や支出の証ひょう(領収書、契約書など)をまとめて提出します。 これが承認されてはじめて補助金が支払われます!

事業化状況報告

補助事業終了後に一定期間(例:毎年1回/5年間など)、売上や雇用など事業成果を報告する必要があります。補助金の効果を確認するために行われます。 この流れと用語を理解しておくと、公募要領をスムーズに読み進められ、申請準備もしやすくなります。

まとめ

補助金を活用するためには、まず「補助金の流れ」を理解し、「用語に慣れる」ことが大切です。

これらがクリアできれば、公募要領を読むのがぐっとラクになります。

弊社では、補助金についてのさまざまなご質問・ご相談にも対応させていただいております。

お困りごとがございましたら、いつでもお気軽にお問い合わせください。

-

こんにちは、市位です。

今回は事業再構築補助金の「給与総額増加要件」が含まれる類型にて申請された事業者様事業化報告についてご紹介いたします。

事業化状況報告システム操作マニュアル:https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/documents/jigyokajyokyohokoku_manual.pdf

通常の報告に加えて、以下の報告が必要となります。

・現在の取組状況 (5)給与支給総額

・給与総額増加要件について

・法人事業概況説明書の添付

現在の取組状況 (5)給与支給総額

資本金や従業員数、総売上高、営業利益などの報告に加えて、給与支給総額の入力が必須となります。

ここで入力するのは「法人事業概況説明書」の裏面に記載がある「人件費」です。

※下3桁は「0」を入力

給与総額増加要件について

「給与総額増加要件」の該当される場合のみ表示されます。

補助事業終了年度(=事業化状況報告(0年目))の報告のみ、「応募時点で直近の事業年度」の給与支給総額の入力が必須となります。

※1年目の報告以降は「現在の取組状況」の「給与支給総額」が自動で反映されます。

給与総額増加要件確認書類の添付

〈事業化状況報告(0年目)の場合〉

①損益計算書等登録の「労働者名簿の登録」欄に「事業化報告の補助事業終了年度」の労働者名簿、または法人事業概況説明書を添付します。

②「応募時点で直近の事業年度」と「事業化状況報告の補助事業終了年度」の法人事業概況説明書の添付が必須となります。

〈事業化報告(1年目)以降の場合〉

損益計算書等登録の「労働者名簿の登録」欄に事業化報告の報告年度(最新)の法人事業概況説明書を添付します。

※労働者名簿の添付は不要

報告内容や必要な資料を事前に把握しておくことがスムーズに報告を進めるポイントです。

不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

-

こんにちは、鮫島です。

「新しい事業に挑戦したいけれど、資金調達が課題…」そんな中小企業の皆さんにとって、「中小企業新事業進出補助金」は、まさに追い風となるチャンスです!

この補助金は、既存事業とは異なる新たな挑戦を後押しし、新市場への進出や高付加価値事業を通じて、企業の生産性向上と賃上げを目指すことを目的としています。今回は、この補助金採択の鍵となる重要な概念、「新市場性」と「高付加価値性」について、具体例を交えながらわかりやすく解説していきます。

新事業進出補助金、成功の鍵は「新市場性」と「高付加価値性」!

「新事業進出」と聞くと、難しく感じるかもしれませんが、安心してください。この補助金では、あなたの新規事業が「新市場性」を持つか、または「高付加価値性」を持つか、そのどちらか一方を満たしていれば対象となり得ます。

審査員による採点が行われ、他の審査項目と総合的に評価されるため、この二つのポイントをしっかりと押さえた事業計画を策定することが重要です。

それでは、それぞれの概念を詳しく見ていきましょう。

1. 「新市場性」とは?

「新市場性」とは、あなたの新規事業で製造・提供する製品やサービス(新製品等)のジャンル・分野が、社会において一般的な普及度や認知度が低いことを指します。

つまり、「まだ世の中に広く知られていない、これから伸びる可能性を秘めた分野」に挑戦しているかどうかが問われるのです。

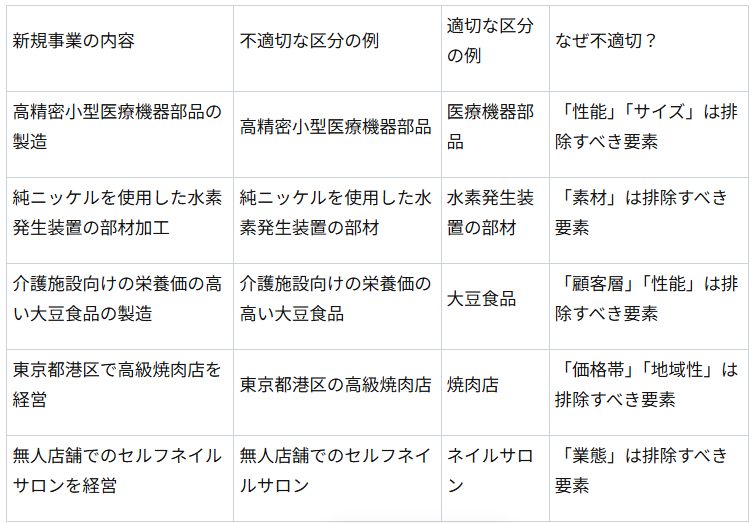

★ここがポイント!ジャンル・分野の適切な区分

新市場性を評価する上で最も重要なのが、「ジャンル・分野を適切に区分すること」排除して、より広い概念でジャンルを特定する必要があります。

【不適切な区分の例と適切な区分】

このように、広義のジャンル・分野で「社会的な普及度や認知度が低い」ことを、客観的なデータや統計で示す必要があります。

例: 「医療機器部品」というジャンル全体で見て、まだ広く普及していない、新たな技術を活用した部品である、といった視点で説明することが求められます。

2. 「高付加価値性」とは?

「高付加価値性」とは、同一のジャンル・分野の中で、あなたの新製品等が「高水準の高付加価値化・高価格化」を図るものであることを指します。

これは、単に製品やサービスが高価であるということではありません。一般的な市場価格や付加価値と比較して、あなたの事業が提供するものが「なぜ高い価値を持つのか」を明確にすることが重要です。

★ここがポイント!高付加価値化の源泉

高付加価値性を評価するためには、まず、そのジャンル・分野における一般的な付加価値や相場価格を調査・分析し、それを事業計画書で示す必要があります。 その上で、あなたの事業がどのように高水準の付加価値化・高価格化を図るのか、そしてその「源泉となる価値・強み」を具体的に分析し、妥当性を示すことが求められます。

【高付加価値化・高価格化のイメージ(例)】

-

-

建設事業者がオーダーメイドの無垢材木製家具の製造に取り組む事業:

-

源泉: オーダーメイドや無垢材という製品の特長、さらに既存事業の木材に関する深い知見を活用し、他の木材家具にはない特別な価値を提供

-

-

畳製造事業者が「畳の複合施設」(カフェ・オープンファクトリーでの畳づくり体験)を開業する事業:

-

源泉: 既存の畳製造技術を活かしながら、カフェ運営やものづくり体験という「体験価値」を組み合わせることで、他のカフェや体験施設にはない独自の付加価値を創出

このように、「自社の強み」や「提供するサービスの独自性」が、いかに高い付加価値や価格設定に繋がっているかを具体的に説明することがカギとなります。

まとめ:あなたの挑戦を補助金で実現しよう!

新事業進出補助金は、中小企業の皆さんの「既存事業の枠を超えた挑戦」を力強くサポートするための制度です。 今回ご紹介した「新市場性」と「高付加価値性」は、事業計画策定における重要な視点です。

- 新市場性:「まだ世の中に広く知られていない、これからの可能性を秘めた分野」に挑んでいるか。

- 高付加価値性:「一般的なものとは一線を画す、独自の価値や強み」で高い価値を提供しているか。

この補助金を活用することで、皆様の事業が大きく飛躍し、地域経済の活性化や雇用創出、ひいては日本経済の成長に貢献することが期待できます。

弊社では様々な補助金のご相談やご支援を承っております。どのようなことでもお気軽にご相談いただければと思います。

-

-

こんにちは、湊です!

7月末の、<第20次ものづくり補助金>の採択発表から早1ヶ月が過ぎました。不採択通知を受け取った事業者様は、多くの時間と労力をかけられた中、大変悔しい結果だったことと思います。しかし、不採択は「終わり」ではありません。むしろ、事業計画をさらに磨き上げるための貴重なフィードバックと捉え、次回の公募に向けて準備を始めることが重要です。

本記事では、既に発表されている<第21次ものづくり補助金>の公募申請に向け、不採択となる事業計画によく見られる共通の課題を基に、次こそ採択を勝ち取るための「3つの見直しポイント」を、最新動向を踏まえて具体的に解説します。

【はじめに:第21次公募で変わったこと、変わらないこと】

まず、最新の第21次公募要領が第20次からどう変わったか、重要な点を押さえておきましょう。

・従業員数0名の事業者は対象外に: 個人事業主でも「従業員を雇用していること」が明確な要件となりました。

・事業計画書の図表ページ数拡大: 補足説明に使える図や画像のページ数が3ページから5ページに拡大。より視覚的に分かりやすい説明が可能になりましたが、ページ数超過は審査対象外となるため注意が必要です。

・事業計画の重複ペナルティ強化: 他社の計画と類似していると判断された場合、次回だけでなく次々回も申請不可となるなど、ペナルティが厳格化。オリジナリティの重要性が一層増しています。

審査の根幹である「革新性」「実現可能性」などが重視される点は変わりませんが、上記のようなルール変更への対応は必須です。

【見直しポイント1:「技術面の革新性」を再定義する】

不採択理由で最も多いのが、この「革新性」の伝え方です。審査員は、単に最新の機械を導入するだけの計画を評価しません。

✖ よくある不採択パターン

「古くなったA機械を、最新のB機械に更新し、生産性を20%向上させます」

→ これでは単なる**「設備の更新」と見なされます。なぜ、その設備でなければならないのか、それによって自社の製造プロセスや提供サービスが“どう画期的に変わるのか”**が伝わりません。〇 改善のための見直し方

「誰の、どんな課題を、どう解決するのか」という視点で、技術的な優位性をストーリーとして語り直しましょう。① 技術的な課題の深掘り

見直し前: 熟練工の感覚に頼った作業が多く、品質にばらつきがあった。

見直し後: 熟練工の退職が迫っており、「0.01mm単位の研磨技術」の継承が必要。このままでは主要取引先から要求される新製品の品質を満たせず、年間5,000万円の新規受注に対応できないリスクがある。

② 解決策の具体化

見直し前: 最新のAI搭載研磨機を導入する。

見直し後: 熟練工の研磨データをAIに学習させた「〇〇式AI研磨システム」を搭載した研磨機を導入。これにより、若手従業員でも熟練工と同等以上の品質を安定して実現できる「技術継承の仕組み」を構築する。

③ 革新性の言語化

見直し前: 生産性が向上する。

見直し後: これは、単なる設備更新ではなく、属人化していた伝統技術をデジタル技術で標準化・再現する革新的な取り組みである。将来的には、このノウハウを同業他社へ提供することも視野に入れている。

このように、背景・課題・解決策・将来展望を一気通貫で語ることで、「革新性」の説得力は格段に増します。

【見直しポイント2:「市場ニーズとのズレ」を解消する】

「こんなに凄い製品を開発したのに、なぜ評価されないのか…」というケースは、市場ニーズの分析不足が原因かもしれません。「作り手目線」から「買い手目線」へと視点を切り替えることが重要です。

✖ よくある不採択パターン

「当社の技術力を結集し、業界最高水準のスペックを持つ新製品Xを開発します」

→ 技術的な優位性に終始し、「誰が、なぜ、いくらでそれを買うのか」という最も重要な点が抜け落ちています。〇 改善のための見直し方

客観的なデータや顧客の声を基に、「売れる蓋然性(がいぜんせい)」を徹底的に証明しましょう。① ターゲット顧客の明確化

見直し前: 当社の顧客

見直し後: 従業員50名以下で、これまで高価な海外製検査装置の導入を躊躇していた国内の中小食品メーカー(推定市場規模〇〇億円、〇〇社)

② 市場ニーズの裏付け

見直し前: 高品質な製品へのニーズがある。

見直し後: 業界紙の調査では、中小食品メーカーの7割が「異物混入対策」を最重要課題と回答。既存顧客3社からは「海外製の半額程度の価格なら即時導入したい」との具体的なヒアリング結果を得ており、購入意向書(サンプルでOK)も取得済み。

③ 競合優位性の証明

見直し前: 競合のY社製品より高性能。

見直し後: 競合Y社製品は高機能だがオーバースペックかつ高価。本計画で開発する製品は、中小企業が必要とする機能に特化することで、性能を維持しつつ価格を40%抑制。導入後の保守・サポート体制も国内拠点から迅速に行えるため、サービス面でも差別化が可能。

「欲しい人が、これだけいる。だから、売れる」という論理を、感情論ではなく客観的な証拠で固めることが、事業の実現可能性をアピールする上で不可欠です。

【見直しポイント3:「数値計画の甘さ」を徹底排除する】

事業計画のストーリーが良くても、それを裏付ける数値計画に矛盾や甘さがあれば、一気に信頼性を失います。特に、賃上げ計画との連動性は厳しく審査されます。

✖ よくある不採択パターン

「設備投資で生産性が上がり、利益が出るので、給与を年率3%上げます」

→ なぜその設備投資で、いくら利益が生まれ、その利益がどう賃上げに繋がるのか、という計算の過程がブラックボックスになっています。〇 改善のための見直し方

全ての数字の「算出根拠」を明確にし、ストーリーと数字を完全に一致させましょう。① 付加価値額の算出根拠を明確に

付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費

設備投資によって「売上がどう増えるか(=営業利益増)」、「利益をどのようにして従業員に還元するか(=人件費増)」などを具体的な計算式で示す。

例: 時間あたり生産量10個→15個(50%増) ⇒ 1日の生産量80個→120個 ⇒ 月間売上400万円→600万円(200万円増)⇒ 粗利80万円増… といったレベルで詳細に記述する。

② 給与支給総額の計画を具体的に

基本要件である「給与支給総額を年率平均2.0%以上増加」について、現在の給与支給総額を正確に記載した上で、計画期間中の具体的な増加額と増加率を示す。

例: 現在の給与支給総額:5,000万円 → 1年後:5,100万円(2.0%増)、2年後:5,202万円(2.0%増)…

③ 利益と賃上げの連動性を記述

①で算出した**「事業で生まれる利益」が、②の「賃上げの原資」となること**を明確に文章で結びつける。

例: 本事業により創出される年間80万円の粗利増を原資とし、従業員5名に対し、年率2.0%(年間75万円)の給与引き上げを着実に実行する

数値計画は、事業の実現可能性を客観的に示すための最重要パートです。一つ一つの数字に責任を持ち、誰が見ても納得できるロジックを構築してください。

まとめ:不採択は、採択への最短ルート

ものづくり補助金の不採択は、決して無駄な経験ではありません。不採択になった計画には、必ず伸びしろがあります。

今回ご紹介した「①技術面の革新性」「②市場ニーズとの接続」「③数値計画の甘さを排除」という3つの視点でご自身の事業計画をもう一度見直すことで、計画の解像度は飛躍的に向上するはずです。

当社では、これまで多くの事業者様の再挑戦をサポートし、採択へと導いてまいりました。もし、ご自身での見直しに行き詰まったり、専門家の客観的な意見が欲しくなったりした際には、いつでもお気軽にご相談ください。

次回の公募で、貴社の素晴らしい計画が採択されることを心から応援しております!!

-

こんにちは、鮫島です。

「2024年から始まった「中小企業省力化投資補助金」は、多くの事業者様に注目されている支援制度です。特に人手不足が深刻化する中、デジタル技術や自動化機器を導入して省力化・省人化を進めることは、今後の企業競争力に直結します。今回は、第3回公募を振り返りながら、制度の要件や今後の申請に向けたポイントを整理します。

1.省力化(一般型)とカタログ型の違いは?

省力化(一般型)補助金は、中小企業・小規模事業者が人手不足対応や生産性向上を目的に、省力化につながる設備投資を行う際に活用できる補助金です。これまでは「カタログ」に掲載された省力化機器のみが投資対象であったため、100%自社に合う機器が見つからない場合もありました。

しかし、令和7年から、中小企業省力化投資補助金[一般型]が新設され、カタログに登録されていない省力化設備やオーダーメイド(セミオーダーメイド)の設備・システム等の導入に活用できるようになりました。省力化補助金について

一般型とは?

省力化補助金の「一般型」とは、カタログに掲載されていない機器やシステムでも申請が可能な枠組みで、自社の業務フローに合った機器を導入したい場合には「一般型」が有力な選択肢となります。

例えば下記のようなご投資内容が当てはまります。

・自社専用にカスタマイズした搬送装置

・カタログ未掲載の最新AI検査システム

・ITベンダーが構築する独自の在庫管理システム

特殊性の高い投資も対象となり、自由度の高さが最大の特徴です。

一方で、カタログ型と違って「導入効果が保証されていない」ため、計画書で効果をしっかり示すことが採択の鍵となります。一般型のメリット

・自由度が高い:カタログに縛られず、自社のニーズに合った設備を導入できる。

・最新技術も導入可能:まだカタログ化されていない新製品やオーダーメイド機器も対象。

・差別化投資ができる: 他社が真似しにくい独自の効率化を実現できる。

一般型の注意点

- 計画書の難易度が高い:

・どのような機器か

・なぜ省力化につながるのか

・数値的な効果(作業時間の削減、人員削減効果など)

を自社で根拠を示して説明しなければなりません。 - 審査が厳しい: カタログ型に比べて効果の裏付けが求められるため、審査基準が厳しい。

-

申請に向けた準備のポイント

-

- 現状の課題を数値化

・作業工数

・人員配置

・人件費

-

- などを「現状」と「導入後」で比較できるようにしておく。

- 導入効果をシミュレーション

「作業時間を30%削減」「人員1名を他業務へ配置転換可能」など、具体的な数値を示す。

-

- 実施スケジュールを現実的に設定

補助事業の期間内に機器導入が完了できるかを必ず確認する。

まとめ

省力化補助金の一般型は、自由度が高い一方で申請の難易度が高い類型です。 自社専用の設備や、カタログにない新しい技術を導入したい場合には最適ですが、導入効果を数値で示すことが不可欠となります。

省力化補助金の申請準備について「少し相談してみたい」という段階でも構いませんので、

どうぞお気軽に弊社までお問い合わせください。その他の補助金についてもご相談お待ちしております。 - 計画書の難易度が高い:

-

こんにちは、田邉です。

今回は「補助金っていろいろあるけど、どれがうちに合ってるの?」という声にお応えし、

主要な補助金制度の違いとその“使い分け”の考え方についてご紹介します。はじめに:補助金の「選び方」で成果が変わる

補助金申請というと、「とりあえず出せばよい」と考えがちですが、制度ごとに目的や条件が大きく異なります。

適切な制度を選ぶことが、採択や活用効果に大きく影響します。

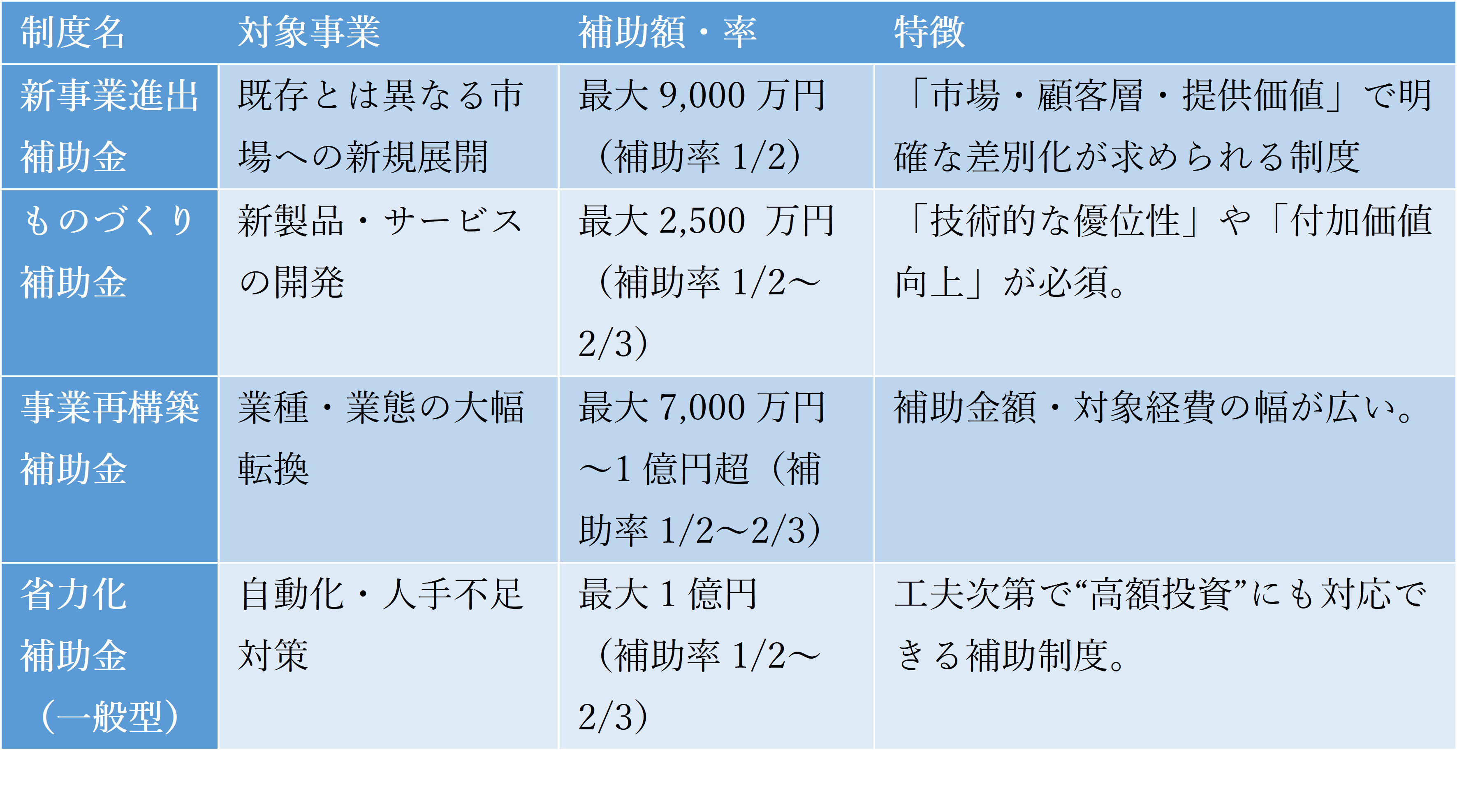

補助金は、事業の成長戦略に合わせて“選ぶもの”です。まずは制度ごとの違いを整理しましょう。主な補助金制度の概要

使い分けの判断軸

1. 事業内容のタイプ

・「新市場に進出したい」→ 新事業進出補助金

・「事業自体を転換したい」→ 事業再構築補助金

・「技術的な差別化で勝負したい」→ ものづくり補助金

・「人手不足を機械で補いたい」→ 省力化補助金

2.投資対象の違い

・建物費が大きい → 再構築・新事業進出

・精密加工・検査機器 → ものづくり

・ロボット・搬送機 → 省力化

3. スケジュール感・事務負担

補助金によって、準備にかかる時間や、申請〜採択までのプロセスの重さが大きく異なります。

新事業進出補助金は、提出書類が多く、計画書の記載内容も複雑です。

市場分析や数値計画、差別化戦略などを丁寧に整理し、申請までに2〜3か月の準備期間を要するケースも一般的です。

省力化補助金(一般型)も、カタログ型に比べると申請負担は大きくなります。

設備選定の自由度が高い分、業務フローや改善効果の構造を自社で設計する必要があります。4.採択率・競争性

補助金はすべてが「申し込めば通る」わけではなく、制度ごとに競争倍率や審査傾向が異なります。

ものづくり補助金・事業再構築補助金は採択率25〜35%前後。

省力化補助金(一般型)は68%。

新事業進出補助金に関しては、採択結果がまだ発表されていない状況である。

省力化補助金(一般型)の採択率が高くなった理由として、政府による「省力化投資の後押し」が背景にあると考えられます。

採択企業の約6割は製造業、約1割は建設業で構成されていますが、卸売業・宿泊業などの非製造業も3割以上を占めており、

業種を問わずチャンスがある補助金と言えます。まとめ:制度に合わせるのではなく、戦略に合う制度を選ぶ

補助金は、制度に“自社を合わせる”ものではなく、戦略に合った制度を選ぶことが重要です。

「この補助金で何を実現したいか」を起点に、制度ごとの特徴を踏まえて選定することで、

採択率も実行後の成果も大きく変わってきます。

制度の選び方や申請の準備について「少し相談してみたい」という段階でも構いませんので、

どうぞお気軽に弊社までお問い合わせください。

皆さまの課題を全力でサポートいたします。 -

こんにちは、市位です。

ものづくり補助金や省力化補助金などの各種補助金の申請には「加点項目」があることをご存じでしょうか。

加点項目とは?

加点項目とは、要件を満たしている場合、審査時の通常の評価点に上乗せして加点される項目ことです。

補助金の申請前に加点項目を押さえておくことで、採択される確率を高めることができます。

※加点項目の種類は補助金や公募回によって異なるため、申請を検討されている公募回の公募要領をご確認ください。

今回は、加点項目の中でも比較的取得しやすい4種類の加点について紹介いたします。

1. 事業継続力強化計画

中小企業が災害などに備えて、防災・減災の対策をまとめた計画を経済産業大臣が認定する制度です。

◎電子申請システムから申請を行い、認定されることで加点となります。

※補助金によっては申請した時点で加点となる場合がございます。

詳しくは過去のコラム「事業継続力強化計画策定の5つのステップ」をご覧ください。

《注意》

①申請∼認定の間に事務局より修正依頼がある可能性がございます。

②審査の標準処理期間は45日となっています。

2.成長加速マッチングサービス

事業拡大や新規事業立ち上げなどの成長志向を持つ事業者が、支援者とつながることができるマッチングプラットフォームです。

◎会員登録を行い、挑戦課題を登録することで加点となります。

詳しくは過去のコラム「事業成長のチャンス!成長加速マッチングサービスがスタート!」をご覧ください。

3.一般事業主行動計画

従業員の子育てや多様な働き方を支援するため、計画期間・目標・具体的な対策と実施時期を策定するものです。

◎策定した計画=一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」に公表することで加点となります。

《注意》

①一般事業主行動計画の計画期間が申請締切日時点で有効である必要があります。

②従業員数が21名以上の場合、加点項目ではなく、応募時の要件となることがあります。

両立支援のひろば:https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/

4.パートナーシップ構築宣言

事業者が、サプライチェーン全体の価値向上や、大企業と中小企業の共存を目指し、 発注者として代表者名で宣言するものです。

◎「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」に宣言を公表することで加点となります。

パートナーシップ構築宣言ポータルサイト:https://www.biz-partnership.jp/index.html

ポイント

◇加点項目の種類、加点と認められる条件を確認する。

→補助金の種類や公募回によって、加点項目の内容や条件が異なります。

例)補助金A:事業継続力強化計画の申請をしている。

補助金B:事業継続力強化計画の認定を受けている。

◇時間にゆとりを持って申請や宣言を行う。

→認定や公表されるまでに時間を要するものや修正依頼がある可能性があります。

弊社では、補助金の採択の可能性を高める観点から、事前に加点の取得を行っていただくことを推奨しております。加点の取得についてもサポートさせていただきますので、ご不明な点がございましたらお問い合わせいただけますと幸いです。

-

こんにちは、フラッグシップ経営の湊です。

本日2025年8月8日、中小企業省力化投資補助金【一般型】の第2次公募における採択結果が発表されました。結果は申請件数1,160件に対し、採択件数707件、採択率は約61%となりました。

第1回の68.5%と比較するとやや落ち着いたものの、依然として他の補助金に比べて高い水準を維持しています。しかし、約4割の事業者が不採択となっている現実もあり、採択を勝ち取るためには、より質の高い事業計画が求められていると言えるでしょう。

本記事では、この最新の採択結果を株式会社フラッグシップ経営が速報で分析。第1次・第2次のデータから見えてきた傾向を基に、現在公募中の第3次公募で採択を勝ち抜くための最新の戦略を専門家の視点で詳しく解説します。

第2次公募(一般型)採択結果の速報分析

まずは、発表されたばかりの第2次公募の採択結果データを紐解いていきましょう。

申請件数: 1,160件

採択件数: 707件

採択率: 約61%

業種別:製造業が半数超、建設・卸売が続く

業種別の採択割合を見ると、今回も製造業が58.4%と半数以上を占める結果となりました。次いで建設業(12.5%)、卸売業(6.8%)と続いており、この3業種で全体の8割弱を占めています。

しかし、飲食サービス業や医療・福祉、農業など、幅広い業種で採択されており、業種を問わず省力化の必要性が認められれば、十分に採択の可能性があることを示しています。投資額別:「1,750万円未満の投資」が採択のボリュームゾーン

補助金申請額の分布を見ると、1,750万円以下の申請が全体の63%を占めており、比較的小〜中規模の投資が採択の中心であることがわかります。特に「1,500万円〜1750万円未満」の層が最も厚くなっています。

これは、大規模な工場全体の自動化というよりは、特定のボトルネック工程を解消するための的確な投資が高く評価されていることの表れと言えるでしょう。【受付中】第3次公募の概要とスケジュール

この高い採択率の流れに乗り遅れないためにも、現在公募中の第3次公募のスケジュールを改めて確認しましょう。

申請受付期間: 2025年8月4日(月)~ 8月29日(金)17:00

採択結果発表: 2025年11月下旬(予定)

締切まで残りわずかです。GビズIDプライムアカウントの取得には時間がかかるため、未取得の事業者様は至急手続きを進めてください。

第2次結果から導く!第3次公募で採択を勝ち取る3つの新戦略

最新のデータを踏まえ、第3次公募で採択を勝ち取るための戦略をアップデートしました。

1. 「事業計画名」で省力化効果を明確にアピールする

採択案件一覧を見ると、事業計画名そのもので「何がどう省力化されるのか」が一目でわかるものが多く見受けられます。悪い例: 「生産性向上のための設備導入」

良い例: 「協働ロボット導入による溶接工程の自動化と作業時間80%削減計画」

良い例: 「AI画像検査システム導入による目視検査員の3名省人化と品質向上計画」

このように、【導入設備名】+【対象工程】+【具体的な効果(数値)】を事業計画名に盛り込むことで、審査員に対して計画の骨子を瞬時に伝えることができます。

2. 自社の「業種×課題」に合ったサクセスストーリーを描く

製造業の採択が多いのは事実ですが、悲観する必要はありません。重要なのは、自社の業種特有の課題に対して、導入設備がどう貢献するかを具体的に示すことです。たとえば建設業ですと…

課題: 現場作業員の高齢化、危険作業の安全性確保

解決策: 測量ドローンや遠隔操作可能な建機を導入し、省人化と安全性を両立。

飲食業なら…

課題: ホールスタッフの不足、ピークタイムの対応遅延

解決策: 配膳ロボットとセルフオーダーシステムを導入し、最低限の人数で店舗を運営。

介護・福祉なら…

課題: 職員の身体的負担(特に移乗介助)、夜間の見守り業務

解決策: 介護リフトや見守りセンサーを導入し、職員の負担軽減と離職率低下を目指す。

このように、自社の業界における共通課題と、それを解決する姿を具体的に示すことが、説得力を高める鍵となります。

3. 「賃上げ計画」を“絵に描いた餅”で終わらせない

補助上限額の引き上げにも繋がる「賃上げ要件」は、今や採択の必須項目と言っても過言ではありません。重要なのは、その計画の具体性と実現可能性です。省力化によって「どれくらいの利益(人件費削減、生産性向上による売上増など)が生まれ、その利益を従業員に還元する計画」を、売上向上計画や賃金計画などで示しながら、具体的に記述する必要があります。「利益が出たら賃上げします」という漠然とした意思表示だけでは、評価されません。

まとめ:競争の激化に備え、専門家と共に行動を

中小企業省力化投資補助金は、依然として高い採択率を誇る、人手不足に悩む中小企業にとって非常に魅力的な制度です。しかし、第2回公募で採択率が約61%に落ち着き、約4割が不採択となったことで、今後の公募では競争が激化する可能性もあります。

この差を分けるのは、まさしく「最新の採択傾向を分析し、どれだけ自社の計画に落とし込めるか」に他なりません。

「補助金の公募要領を読んで、理解する時間がない」

「計画書の書き方が分からない」補助金を活用した設備投資をご検討の方で、上記のようなお悩みをお持ちの方はぜひ、私たち株式会社フラッグシップ経営へご相談ください。数多くの補助金採択を支援してきた実績と最新のデータ分析に基づき、貴社にとって最適な補助金のご提案と申請のご支援をご提供いたします。

湊