-

こんにちは、フラッグシップ経営の橋本です!

本日は過去にご支援させていただき、補助金が入金された事業者様に補助金のアンケートを行ってまいりました。

事業者様:大阪のN会社様

【対話者】

大阪のN会社様:代表者様(恥ずかしいとのことでお顔等は非公開)

フラッグシップ経営担当者:橋本

Q1.今回、補助金を申請されたきっかけは何ですか?

「今まで面倒くさいイメージが強かったから、利用してこなかったが設備メーカーから営業の際に補助金の利用を提案されたので、ダメもとで利用してみた。」

「正直、採択されるとは申請時点では思っていなかったのでクジ引き感覚で支援を頼んでいたよ。」

「そうだったんですね!無事当選しましたね!」

Q2.事業の進捗状況を教えてください。

「研削盤を導入したが計画通り、加工精度も上がりよく活躍してくれている。無事に採択も受けられたし結果として申請をしてよかったかな。」

「売上・利益にも繋がっているということで良かったです!」

Q3.当社のコンサルタントを受けてみた感想や改善点を教えてください。

「手引きを自身で全て読み上げて進めるのは大変だったのでフォローがあり助かった。ただ、前もって準備資料や全体の流れをもう少し教えて欲しかったかな。」

「貴社をご支援した段階ではなかったのですが、現在では様々な点を改善し、見やすいご説明資料の作成等、安心してご申請いただけるよう工夫しております!」

「うちの会社にはこれ以上、設備を入れるところがないけど補助金は使わないと勿体ないよね。周りの会社さん達も利用している人が多いし、機会があればまた使いたいな。今回の機械ももう少し良いのを買えばよかったかもしれないな~。」

Q4.今後の社長の夢や野望を教えてください。

「今の金型製造は昔から様々な製品を扱う中でたどり着いた製品だが、品質面では熱意やプライドを持って日々、事業を行っているよ。」

「設備も建物の規模からこれ以上、増やせないし売上は横ばいで進みたいと考えているけど、より良いものづくりは追究していきたいね。」

-

弊社では誠に勝手ながら下記の日程を冬季休暇とさせていただきます。

■冬季休暇期間

2023年12月27日(水)~2024年1月4日(木)

休暇期間中にいただきましたお問い合わせやメールについては、2024年1月5日(金)以降に順次回答させていただきます。

ご不便をおかけしますが何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

-

こんにちは、株式会社フラッグシップ経営の吉川です。

今回は事業再構築補助金の実績報告でよくある差戻し内容についてご紹介させていただきます。

提出資料に不備があった場合や、追加資料を求められる場合に、差戻しメールが事務局から送られてきます。

差戻し内容に従い、資料の修正や追加をして進めていくことで実績報告の承認に繋がります。今回は理由書が求められる事例について挙げていきます。

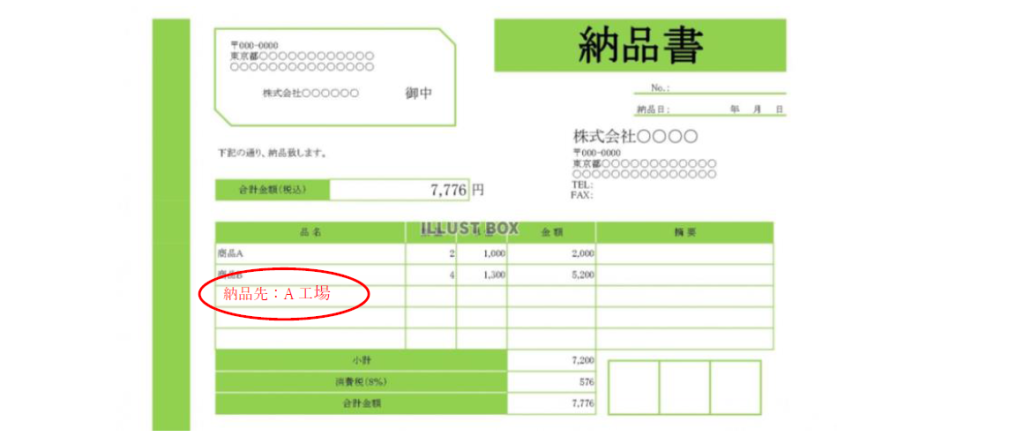

1. 納品書に納品先が記載されていない

補助事業に係わる納品書には必ず納品先が記載されている必要があります。

(補助事業実施場所に納入されていることを確認するため)

納品書が送付された住所の記載があったとしても、「納品先」としての記載がない場合は理由書を求められる可能性があります。

そのため、発行された納品書に納品先が記載されていない場合は、納品書発行業者様に納品先の追記のご依頼、または納品先が書かれていない理由を理由書として提出する必要がございます。

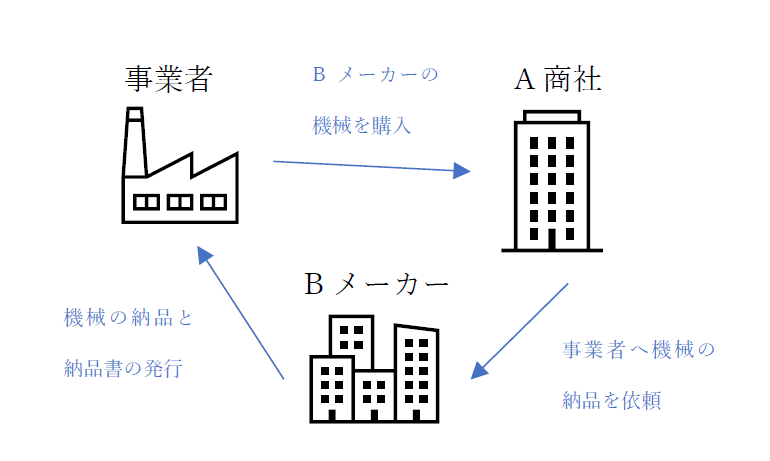

2.注文先と納品書を発行している事業者が違う

こちらは補助事業で購入した設備が、メーカー直送で納入された場合などに起こりうるパターンです。

今回は納品書に係わる理由書についてご紹介いたしました。

それ以外にも差戻し内容は様々ですので、事前に用意できる理由書は作成してから提出すればスムーズに申請が進むかもしれません。

事務局からの差戻し内容についてお困りの事や、ご不明な点等ございましたら、いつでも弊社までご連絡ください。

-

こんにちは、株式会社フラッグシップ経営の古川です。

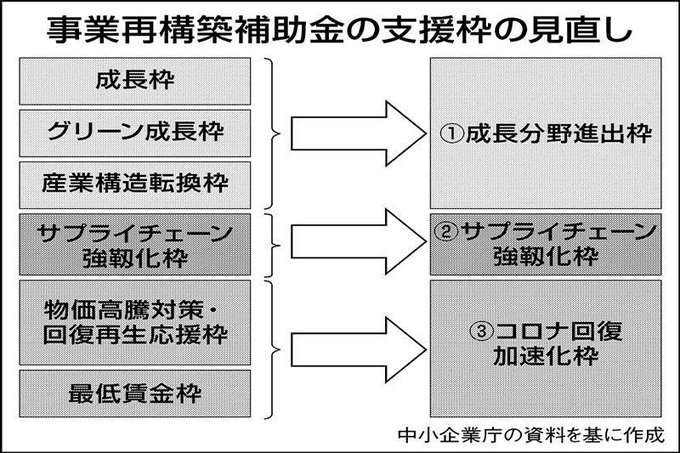

昨日、日刊工業新聞の記事で、経済産業省・中小企業庁は事業再構築補助金の制度を見直すとの内容がございました。

見直しポイントとしては大きく3つございます。

1.現状の6枠から3枠への集約

2.採択・交付・実績の審査にAIを導入

3.事前着手制度の廃止

計画書の使いまわしやサウナなど特定トピックの申請が集中した場合は、更なる審査の厳格化をする模様です。

上記見直しに至った背景としては、11/12に実施された秋の行政レビューを受けてと思われます。

レビュー内容について、ご興味ある方は、以下参考記事にURLを添付しておりますのでご参考頂ければと思います。

※現時点で正式な公募要領は出ておりませんので、新たな情報が入りましたらお伝え致します。

【参考記事】

-

こんにちは株式会社フラッグシップ経営の橋本です。

日経新聞の記事で先日、注意が必要な記事が掲載されておりました。

詳しくは最後に記載させていただいております参照元をご確認いただければと存じます。

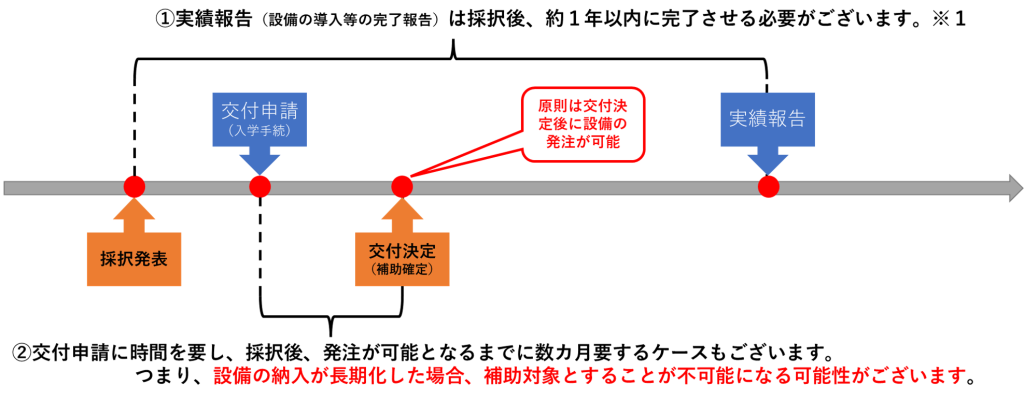

内容の要約としましては全国的に「設備の納入待ち」が深刻化しているというものです。

新型コロナウイルスの影響によるサプライチェーンの混乱は未だにその爪痕を残しており、設備の供給は正常化しておりません。

補助金を利用する場合、設備の導入スケジュールは非常に重要であり、期日までに納入が完了しない場合、補助金が取り消しとなる危険性も存在しております。

【設備の発注から納入期限】

※1、申請を行う補助金の種類、枠によって厳密な期間は異なります。

上記の発注可能となるタイミング、設備の導入完了報告を行う期限を鑑みると設備の納入期間が長期化した場合、補助対象外となる可能性がございます。

このため、申請を行う際は設備の納品時期等にもご注意いただく必要がございます。

設備の納入が間に合わない場合の対応方法等もご準備されておりますがスケジュールがご不安な方は是非、専門家にご相談いただければと存じます。

【参照記事】

題 名:生産設備「納入待ち」過去最大 企業の投資意欲に冷や水

出 典:日本経済新聞

ものづくり補助金・事業再構築補助金に関するご相談なら認定支援機関の株式会社フラッグシップ経営にお任せください。

専門家コラム

column